Arte

Renovatio 21 recensisce Tokyo Vice

Nel 1999 un giovane ebreo del Missouri, Jake Edelstein, dopo aver studiato all’Università di Tokyo, trova lavoro presso la principale testata locale. Si tratta del primo straniero ad assurgere ad un tale ruolo. Che è in verità, inizialmente, piuttosto basso: scrivere articoli da striminziti comunicati della polizia, andare alla cerca di ladri di mutande in quartieri della capitale, etc.

Jake realizza che per comprendere la megalopoli, incomprensibile nei suoi equilibri umani e tradizionali, deve entrare in contatto con un poliziotto veterano in grado di spiegargli come funziona il mondo. Il ragazzo entrerà nel ventre oscuro di Tokyo, tra i loschi locali di hostess e la soffice onnipresenza della yakuza in ogni cosa.

Produzione HBO Max, trasmessa ad aprile 2022 sulla piattaforma americana, Tokyo Vice in Italia deve ancora trovare distribuzione. Il primo episodio lo dirige Michael Mann, e si vede abbastanza. Lo showrunner è J.T. Rogers, premiato drammaturgo di Broadway. Produce Ken Watanabe, qui anche attore. E produce pure Jake Edelstein: perché esiste, ed è autore del libro da cui è tratta l’opera. Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan (2009).

Si tratta, sotto sotto, di una storia vera. Anche se sulla veridicità dello stesso libro molti hanno storto il naso.

Yakuzeria

nutile negare che, più che la polizia giapponese evocata nel titolo, l’elemento principale è la curiosità dello spettatore verso la yakuza – la mafia nipponica.

Tokyo Vice è di fatto un grande yakuza-movie spalmato in 8 episodi. Con l’intenzione di riempire ore e ore di girato con quelle atmosfere che 40 anni fa facevano impazzire Ridley Scott e quindi il mondo intero: i neon che pulsano nella lattiginosa tenebra edochiana (edochiano: modo arcaicamente figo per dire in lingua italiana «di Tokyo»), visioni che sono state iperbolizzate in Blade Runner e poi riprese propriamente in Black Rain.

La Yakuza è la creatura, fiera e silente, tranquilla e selvaggia, del mistero della notte giapponese. Grazie alla serie, impariamo tante cose. Uno dei protagonisti di quest’opera polifonica è Sato, un giovane yakuza alle prime armi ma già ben considerato dal suo Oyabun, il capomafia.

Vediamo la vita all’interno di un clan yakuza – eteronimo, quest’ultimo, perché loro si fanno chiamare ninkyō dantai, ovvero «organizzazioni cavalleresche».

In effetti, il membro della yakuza vive una sorta di vita monastica, fatta di varie cerimonie iniziatiche.

Nella serie vediamo anche la cerimonia antropologicamente più conosciuta: lo yubitsume, la mutilazione rituale del mignolo come segno di fedeltà e ammenda da un errore.

L’irezumi, il tatuaggio che a seconda dell’importanza del soggetto ricopre gradualmente tutto il corpo – dando spesso al mafioso potente e gerarchicamente avanzatissimo l’epatite – viene mostrato in tutta la sua complicazione.

L’antagonista della serie, il diabolico e crudele Tozawa, ne è una dimostrazione lampante. Vediamo i tattoo giapponesi ostentati in una scena di doccia e rilassamento termale: i mafiosi devono stare tra loro, perché nei bagni pubblici non sono ammessi i tatuati. Cosa che dovrebbero sapere anche gli occidentali che più o meno involontariamente hanno copiato sul loro corpo l’usanza yakuza.

La realtà è che la yakuza è qualcosa difficile da capire per gli occidentali abituati al concetto di criminalità come esclusione dalla vita comune, cioè «malvivenza». La yakuza è risaputamente integrata nella società nipponica. In modi che forse non è bene indagare – ma è quello che in effetti il protagonista vuol fare.

Lo spettatore resta perplesso quando capisce che in Giappone vi sono riviste di fan della Yakuza, con articoli e foto dei boss e dei loro sottoposti, i kyodai («fratelli maggiori») e shatei («fratelli minori»). Insomma, vere fanzine mafiose: immaginate pubblicazioni acquistabili in edicola o in libreria che celebrano i padrini di mafia, ‘ndrangheta e camorra… (Se state pensando a libri, trasmissioni TV, serie e film di Roberto Saviano, siete delle cattive persone)

La Yakuza per lo più non dispone di armi da fuoco, in teoria, perché la legge sul possesso di pistole nel Paese è draconiana. Le famiglie mafiose hanno palazzi di residenza che fanno da quartier generale, dove la polizia talvolta può andare a prendere il té, così per rispetto, o per collaborare su certi temi non connessi ai business mafiosi. Che sono i soliti: droga, prostituzione, strozzinaggio, etc.

La mafia infatti è in Giappone perfettamente lecita: la legge prevede la libera associazione, e quindi niente al mondo, secondo la mentalità giuridica giapponese, può sciogliere un gruppo yakuza. È emerso, di recente, che alcuni clan yakuza abbiano istituito esami di legge per entrare a far parte della famiglia. O conosci la giurisprudenza giapponese, oppure, spiacenti, il criminale non lo puoi fare.

Il colmo per noi è sentire la storia per cui alcuni negozianti che pagavano il pizzo hanno denunciato la yakuza. Ma non per il pizzo: perché, pur pagandolo, avevano offerto una protezione insoddisfacente.

Gaijini per sempre

Uno corposo sotto-plot è quello che riguarda Samantha Porter, una ragazza americana che lavora come hostess nel quartiere Kabukicho. In Giappone, la hostess è una sorta di cascame della geisha: non si tratta esattamente di una prostituta, ma di una ragazza elegante e acuta con cui conversare dietro l’acquisto di bottiglie pregiate da consumare al tavolo dei locali.

Edelstein, che esiste davvero, oltre che aver pubblicamente svergognato un Oyabun che lo ha poi minacciato di morte, è noto per aver investigato i casi di sparizioni di alcune hostess. In particolare la britannica Lucie Blackman, uccisa ad un dohan (appuntamento privato a pagamento) con uno stupratore e assassino seriale. Il medesimo killer avrebbe ucciso anche Carita Ridgway, una modella australiana che faceva la hostess nel quartiere alto di Ginza.

In Tokyo Vice, la storia di Samantha assume una luce particolare quando, avanti negli episodi, si capisce davvero qual è la sua storia. Mostrando un pezzo di America all’estero che, pur essendo visibile anche qui da noi, non è sempre ben comprensibile (non spoileriamo niente).

In generale, è potente nella serie l’analisi del gaijinato, cioè dell’essere gaijin. La parola gaijin dovrebbe significare genericamente «straniero», ed è composta dai caratteri 外 (gai, fuori) e 人 (jin, persona). Il gaijin è la persona che sta fuori, che è estranea al gruppo sociale.

Secondo la sociologa Chie Nakane, si tratta di un tratto difficilmente eliminabile dal carattere nazionale. Nel suo saggio degli anni Settanta La società giapponese – ovviamente controverso, e contestatissimo – la Nakane spiega come il disprezzo per «ciò che sta fuori», ossia una sorta di verticalità clanica, si riproduca anche all’interno della società. Ad esempio nella rivalità tra zaibatsu, cioè conglomerati. Dove il bidello della Toyota può prendere per i fondelli l’amministratore delegato della Nissan se quell’anno i risultati hanno premiato la sua azienda. Insomma: in Giappone rimani straniero anche quando sembra che ti abbiano fatto entrare del tutto – potete leggervi Stupori e tremore di Amélie Nothomb (anche un film strimmabile su Prime) per capire di che dramma surreale stiamo parlando.

In pratica, stai fuori anche se sei dentro.

Memento Operazione Fugu

Il povero Jake, che in Tokyo Vice entra nella redazione del prestigioso giornale locale Meicho (che è in pratica lo Yomiuri Shinbun, dove lo Edelstein lavorò davvero) di questo nipporazzismo ne sa qualcosa: trattato come una pezza da piedi da Baku, il suo collega superiore razzista. I giapponesi, che in teoria non dovrebbero avere cognizione dell’argomento, gli rinfacciano pure spesso di essere un judaijin, ossia un ebreo, al punto che in redazione lo chiamano «Mossaddo». Vi può essere qui una reminiscenza dell’Operazione Fugu, che se non verrà trattata qui ci domandiamo dove potrebbe mai esserlo.

L’operazione Fugu era un progetto dell’impero giapponese per portare un grande numero di ebrei in Manciuria. Mentre nell’Europa di Hitler spopolavano i Protocolli dei savi anziani di Sion e tutto l’antisemitismo forsennato, i Giapponesi cominciarono a farsi un’idea diversa del popolo giudeo: insomma, ma se sono così bravi con il danaro da controllare tutto come dicono i tedeschi, forse possono darci una mano a finanziarizzare il Paese. In sintesi il pensiero era questo, ma era altresì grande la consapevolezza del rischio: se avevano ragione i nazi, si trattava di qualcosa di pericolosissimo, potenzialmente velenoso.

Come il fugu: il pesce palla, una prelibatezza che, se cucinata male, può uccidere – solo pochi ristoranti possono infatti servirlo, e sono classificati a seconda del numero dei morti annui. Bando Mitsugoro VIII, attore Kabuki riconosciuto dal governo come ningen kokuho, cioè «tesoro nazionale vivente», ne magnò quattro in una serata, e ne perì.

Ecco: un po’ come il fugu, per la yakuza (che inizialmente lo avvicina e lo coccola) la presenza di Edelstein si rivelerà abbastanza dannosa. Anche se non lo sappiamo ancora: la serie purtroppo termina in medias res, nell’impellenza di una seconda stagione per far arrivare un po’ di nodi al pettine.

Vegliardi nipponici ruban la scena

Il protagonista Ansel Elgort, salito alla semicelebrità audiovisiva con il cancro-movie The Fault in Our Stars, non è che convinca troppo, però è bravo quando incassa. Rachel Keller, vista nella serie Fargo, non fa impazzire nessuno, né per bellezza né per bravura né per senso di spaesato mistero: la strada doveva essera quella di Kate Capshaw in Black Rain, ma siamo lontani anche da quel modello.

Rinko Kikuchi, conosciuta in occidente per Pacific Rim, non aiuta più di tanto – ma la sua storia di cripto-coreana in Giappone potrebbe promettere bene (una categoria ampia e opaca, che va dal guru terrorista Shoko Asahara al visionario miliardario dell’Intelligenza Artificiale Masayoshi Son).

Ken Watanabe, qui anche produttore, watanaba come non ci fosse un domani: smorfiette perplesse, sopraccigli severi, modi da duro epperò intrisi di infinita saggezza: egli è davvero «l’unico uomo incorruttibile che io abbia mai conosciuto», gli dice uno yakuzo ad un certo punto.

Sono i vegliardi nipponici che interpretano gli Oyabun, e i tamarri che fanno i sottoposti, a valere il prezzo del biglietto di Tokyo Vice.

Mono no aware: nota personale

Ecco che quindi, essendo a grande trazione nipponica, la serie si fa guardare in tranquillità. Specie se si ha interesse a vedere qualcosa di autentico sul Giappone.

Una nota personale. Lo scrivente lustri e lustri fa si trovava in Giappone e considerava la possibilità di fermarsi e apprendere fino in fondo quell’idioma impossibile. I ragazzi occidentali con quest’idea, come il Jake di Tokyo Vice, sono tantissimi, e li vedi ogni giorno sul treno assorti in libri di grammatica. A salvare lo scrivente da questa prospettiva fu un libro, sfogliato per caso in una libreria del quartiere di Roppongi. Si trattava di un volume fotografico, che mostrava quantità di scatti di gaijin euro-americani che avevano deciso di stabilirsi a Tokyo.

Le foto erano implacabili: eccoli nel loro micro-appartamento, seduti a terra, espressione persa, fasciati da una qualche forma di kimono. Erano, tutti, una raffigurazione perfetta del gaijin nel senso etimologico descritto: l’uomo che sta fuori, e che mai entrerà, nonostante sia fisicamente e magari pure moralmente già dentro.

Grazie all’orrore provocato da quel libro, il sottoscritto abbandonò l’idea.

È stato bello, quindi, vedere che il microappartamento di Jake, vecchio e angusto e incasinato, rimanda alla medesima percezione disperata. La quale è qualcosa di davvero autentico che qualcuno può trarre dalle cose giapponesi.

Mono no aware, la tristezza delle cose, il lato transeunte, impermanente, fragile dell’essere, le lacrimae rerum di virgiliana memoria.

E anche lo schifo morale ed immobiliare che può farti un tugurio microscopico che sa di solitudine mistico-infinita, e polvere.

Articolo previamente apparso su Mondoserie.it

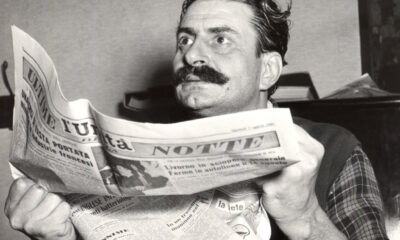

Immagine screenshot da YouTube

Arte

Microsoft vuole bandire le donne formose dai videogiuochi?

Il colosso tecnologico statunitense Microsoft scoraggia l’utilizzo di figure femminili eccessivamente formose nei videogiochi, secondo le linee guida aggiornate pubblicate martedì dalla società.

Nell’ambito della sua iniziativa di inclusività, Microsoft ha offerto agli sviluppatori un elenco di domande da considerare mentre lavorano sui loro prodotti per verificare se stanno rafforzando eventuali stereotipi di genere negativi.

La guida, denominata «Azione per l’inclusione del prodotto: aiutare i clienti a sentirsi visti», include vari stereotipi che il gigante dei giochi ritiene sia meglio tralasciare.

Secondo la guida, i progettisti di giochi dovrebbero verificare se non stanno introducendo inutilmente barriere di genere e dovrebbero assicurarsi di creare personaggi femminili giocabili che siano uguali in abilità e capacità ai loro coetanei maschi, e dotarli di abiti e armature adatti ai compiti.

«Hanno proporzioni corporee esagerate?» chiede la linea guida.

Sostieni Renovatio 21

I personaggi femminili svolgono un ruolo significativo nell’industria dei giochi e sono diventati i preferiti dai fan nel corso degli anni. Il capostipite della genìa è sicuramente Lara Croft, protagonista della fortunata serie Tomb Raider, che iniziò a spopolare negli anni Novanta sulla piattaforma della Playstation 1.

Il personaggio aveva come caratteristica fisica incontrovertibile seni straripanti, che la grafica dell’epoca rendeva grottescamente attraverso poligoni piramidali. Secondo un meme che circola su internet, tale grafica potrebbe essere alla base dell’enigmatico, estremista design della nuova automobile di Tesla, il Cybertruckko.

tesla cybertruck is just ps1 lara croft boobs pic.twitter.com/W6BXuGzMRq

— scene celebrity (@whackkat) May 12, 2021

Di recente è emerso che esistono società di consulenza che portano le case produttrici di videogiochi a inserire elementi politicamente corretti nelle loro storie: più personaggi non-bianchi, gay, trans, più lotta agli stereotipi maschili – un vasto programma nel mondo dell’intrattenimento giovanile.

In un recente videogioco sono arrivati a dipingere una criminale parafemminista uccidere Batman.

L’incredibile sviluppo, lesivo non solo delle passioni dei fan ma propriamente del valore dell’IP (la proprietà intellettuale; i personaggi di film, fumetti e videogiochi questo sono, in termini legali ed economici) è stato letto come una dichiarazione di guerra del sentire comune, con l’esecuzione del Batmanno come chiaro emblema del patriarcato e della concezione del crimine come qualcosa da punire.

Sorveglia e punire: non l’agenda portata avanti negli USA dai procuratori distrettuali eletti con finanziamenti di George Soros, nelle cui città, oramai zombificate, ora governa il caos sanguinario e il disordine più tossico.

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Arte

No al Jazz. Sì al Dark Jazz

Sostieni Renovatio 21

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Aiuta Renovatio 21

Sostieni Renovatio 21

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Arte

Nella nuova Notre Dame vi saranno molte vetrate «contemporanee»

È stato appena insediato dal Ministro della Cultura il comitato incaricato di selezionare i progetti delle sei vetrate d’arte contemporanea che orneranno le cappelle laterali della Cattedrale di Parigi. Un «gesto contemporaneo» imposto dal capo dello Stato e sostenuto dall’arcidiocesi.

George Braque amava dire che «il progresso nell’arte non consiste nell’estendere i propri limiti ma nel conoscerli meglio». La saggezza del pittore non è propriamente quella di un capo di Stato, e l’identico restauro di Notre-Dame de Paris non dovrebbe prescindere dal «gesto contemporaneo» promesso da Emmanuel Macron nel dicembre 2023.

È questo da parte dell’inquilino dell’Eliseo il segno di un desiderio di vendetta, un po’ ferito dalla sua incapacità di imporre l’idea di costruire una guglia contemporanea per sostituire quella costruita da Viollet-le-Duc? O l’ansia di passare di lì a pochi anni nell’oblio della Storia senza aver potuto lasciare un segno del suo tempo alla guida del Paese?

In ogni caso, è stato con grande clamore che l’8 marzo 2024 è stato lanciato il progetto volto a progettare le sei vetrate contemporanee che saranno inflitte a Notre-Dame. Il ministro della Cultura, Rachida Dati, ha insediato dal Salon des Maréchaux, un comitato «artistico» composto da venti membri e presieduto dall’ex direttore del Centre Pompidou, Bernard Blistène.

Questo paladino del lavoro applicato all’arte avrà il compito di lanciare un bando, per poi designare la coppia vincitrice (un artista e un laboratorio di vetro), nel novembre 2024. Per dare una panoramica dell’uomo, ha firmato una rubrica su Le Soir de Bruxelles nel 2018, dal titolo «Non c’è niente di peggio del nazionalismo, niente di peggio del ritiro nell’identità».

Infine, il successivo 7 dicembre, il prototipo delle future vetrate verrà presentato ai visitatori che entreranno per la prima volta nella navata della cattedrale restaurata e restituita al culto. Questo giorno vedrà la riapertura della cattedrale al pubblico (il giorno successivo sarà un momento dedicato) e il prototipo delle vetrate colorate dovrebbe essere presentato nella cattedrale.

Sostieni Renovatio 21

Dal 2020, alcuni pensavano che il «gesto contemporaneo» sarebbe stato risparmiato a Notre-Dame: un primo progetto di installazione di vetrate ha suscitato la vigorosa reazione dell’ex ministro della Cultura: «La Francia è firmataria della Carta di Venezia, che ha stabilito dal 1962 l’etica dei restauri e delle creazioni nei monumenti storici e vieta la sostituzione di un elemento esistente con un altro», ha indicato a Le Figaro.

«In ogni caso, le vetrate delle cappelle sono classificate come monumenti storici e parte integrante del monumento. Sembra impossibile sostituirli», ha avvertito Roselyne Bachelot.

Ma l’attuale capo dello Stato, non estraneo alle retromarce ed esperto nell’arte di far convivere gli opposti, non intendeva fermarsi qui. Avrà tuttavia contro di sé l’intera schiera di curatori e storici dell’arte, con forti venti contrari a un progetto che, secondo loro, ignora l’eredità di Viollet-le-Duc.

«Perché sostituire le sue vetrate, se non per disprezzo verso l’artista? Non solo non stiamo sostituendo un’opera esistente, ma il restauro dell’architetto, durato decenni davanti agli occhi dell’Europa, è stato un’opera totale», spiega Maryvonne de Saint Pulgent, saggista ed ex alta funzionaria.

Stessa storia con Alain Finkielkraut che critica su France Culture le creazioni «artistiche» imposte alla cattedrale per «cattivo gusto». Ma il progetto sembra davvero sulla buona strada: «C’è un tempo per il restauro, che dopo i dibattiti, è stato portato avanti in modo identico, e un tempo per la creazione, l’incarnazione della traccia del 21° secolo», avverte al Ministero della Cultura.

Inoltre, l’esecutivo può contare su un forte alleato nella persona dell’arcivescovo di Parigi, che sostiene un «gesto contemporaneo» che, possiamo scommetterci, sarà all’altezza della liturgia contemporanea…

Articolo previamente apparso su FSSPX.news.

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Immagine di Lorenzo3003 via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

-

Spirito2 settimane fa

Spirito2 settimane faPapa Francesco attacca i non vaccinati, vescovo svizzero reagisce

-

Occulto2 settimane fa

Occulto2 settimane faIl vescovo Strickland celebra una messa per contrastare l’attività satanica prevista durante l’eclissi solare

-

Spirito2 settimane fa

Spirito2 settimane faRito catto-sciamanico in USA, «orrori liturgici abominevoli»: parla Mons. Viganò

-

Pensiero4 giorni fa

Pensiero4 giorni faLa giovenca rossa dell’anticristo è arrivata a Gerusalemme

-

Controllo delle nascite1 settimana fa

Controllo delle nascite1 settimana faOMS e riduzione della popolazione, cadono le maschere

-

Civiltà1 settimana fa

Civiltà1 settimana faTutti contro lo spot con l’Eucarestia sostituita da una patatina. Ma il vero scandalo è il Concilio e la caduta della civiltà cristiana

-

Scuola1 settimana fa

Scuola1 settimana faDal ricatto del vaccino genico alla scuola digitalizzata: intervento di Elisabetta Frezza al convegno su Guareschi

-

Ambiente2 settimane fa

Ambiente2 settimane faTerremoto a Nuova York dopo che un fulmine ha colpito la Statua della libertà