Necrocultura

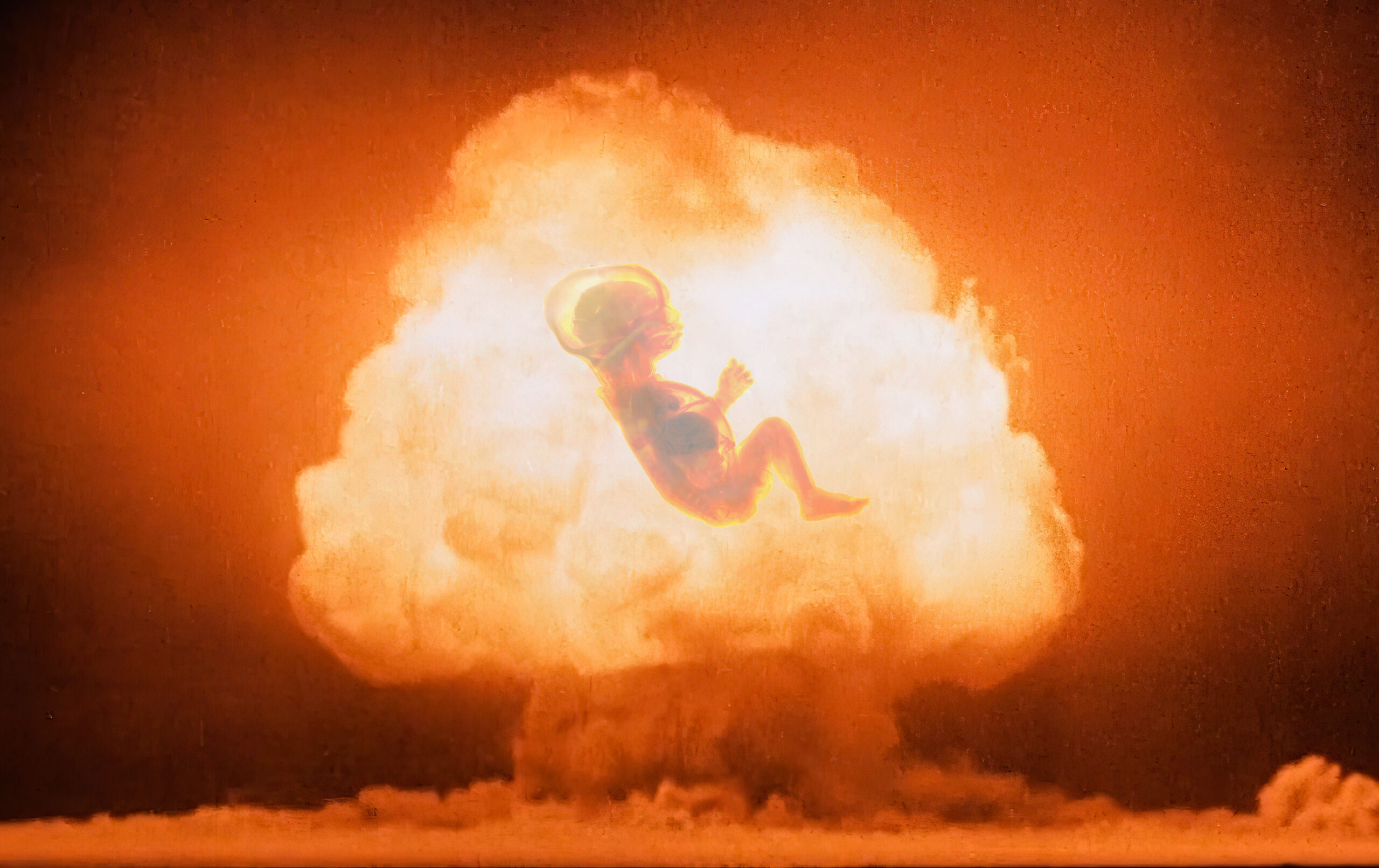

«Megamorte». L’aborto uccide più della bomba atomica

Chi ha vissuto ai tempi della Guerra Fredda può averlo dimenticato. Le nuove generazioni certo non lo sanno.

C’è stato un tempo in cui l’umanità viveva sotto l’incubo costante dell’annientamento planetario. Immediato, istantaneo.

Un attacco da parte di una delle due superpotenze avrebbe avuto come conseguenza diretta la reazione della triade nucleare (missili intercontinentali, bombardieri volanti, razzi lanciati da sottomarino) avversaria, incendiando l’intero mondo con il fuoco atomico.

L’umanità emersa dalle rovine radioattive di Nagasaki era conscia di trovarsi sul bordo di questo baratro: lo aveva essa stessa creato, ma di esso non vedeva il fondo.

Lo scienziato John Von Neumann la chiamò M.A.D., mutual assured distruction: distruzione mutuale assicurata. Eppure, nonostante il marchio della catastrofe definitiva fosse ben visibile sulla guerra ventura, la dottrina militare atomica aveva una sua strategia.

Gli americani affidarono larga parte della sua elaborazione ad un think tank finanziato dal Pentagono e da privati, la RAND Corporation. Capofila degli strateghi atomici era Herman Kahn. Esperto di teoria dei giochi, Kahn relativizzò la portata dell’opzione atomica, e cominciò ad affermare – scandalizzando i più – che una guerra nucleare non solo è possibile, ma che essa può anche essere vinta.

Kahn osava pensare l’impensabile, come suggerisce il titolo di un suo libro del 1962, Thinking the Unthinkable:

«Nel nostro tempo, la guerra termonucleare può sembrare impensabile, immorale, insana, orrenda, molto improbabile, ma essa non è impossibile (…). Nonostante i nostri sforzi un giorno potremmo trovarci faccia a faccia con la scelta netta di arrenderci o andare in guerra» (1).

Realista, smaliziato, nel 1960 Kahn raccolse i suoi pensieri in un libro che sortì uno shock su entrambi i lati della cortina di ferro: On Thermonuclear War, cioè «Sulla guerra termonucleare», con richiamo evidente al Von Clausevitz di Sulla guerra. Il testo produsse un impatto notevole anche su Stanley Kubrick, che pensò al suo capolavoro Il Dottor Stranamore leggendo Kahn, e ispirando a lui vari personaggi della pellicola.

Lo stratega americano dipinse un quadro completo: prevedeva che, nel dopobomba, gli anziani avrebbero dovuto mangiare il cibo contaminato, riservando alle nuove generazioni la precedenza sugli alimenti non radioattivi; il fallout nucleare sarebbe divenuto solo uno dei tanti contrattempi della vita; le deformazioni fetali prodotte dalle radiazioni vi sarebbero state, sì, ma un certo numero di bambini sarebbe comunque nato sano. Tutti questi sono «tragic but distinguishable postwar states» (2), stati postbellici tragici ma percepibili, descrivibili. Life goes on, la vita continua, sembra dire lo Stranamore della RAND.

Ma vi è, in particolare, uno specifico termine per il quale bisogna essere grati a Kahn. Ancora nei primi anni Cinquanta, quando cominciò a definirsi il paesaggio dell’apocalisse dell’atomo (l’URSS rese pubblico il suo primo esperimento nel 1949), lo stratega notò che «era difficile per le persone di distinguere tra 2 milioni di morti e 100 milioni di morti. Oggi, dopo una decade di valutazione di questi problemi, possiamo fare queste distinzioni forse anche troppo chiaramente». (3)

Per dare un metro che orientasse questo scenario di morte, Kahn si inventò una nuova unità di misura, il megadeath, o megacorpse: la «megamorte», il «megacadavere».

Un megadeath corrisponde a un milione di morti. Little Boy, la bomba atomica da 16 kilotoni sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945, produsse sul momento 66 mila morti, pari a 0,06 megadeath.

Fat Man, l’ordigno da 21 kilotoni che tre giorni dopo distrusse la città cattolica di Nagasaki, può essere misurato in 0,135 megadeath. Nella prospettiva di un conflitto con la tecnologia atomica successiva, queste cifre (gli zero virgola) vanno del tutto dimenticate.

La potenza delle bombe successive si misura difatti in megatoni: sono, cioè, centinaia di volte più distruttive di quelle giapponesi. Un megatone equivale a mille kilotoni, e un kilotone equivale a mille tonnellate di TNT. Tanto per dare un’idea di quello di cui stiamo parlando, la «Bomba Zar» – l’arma atomica sovietica rivelatasi la più devastante mai testata dall’uomo – sortì nel 1961 una esplosione da 58 megatoni. Sarebbe a dire, dalle 20 alle 30 mila volte quella di Hiroshima e Nagasaki. Possiamo immaginare che, lanciata su zone altamente popolate – come le regioni italiane (4) – la quantità di megadeath procurati possa avvicinarsi alla doppia cifra.

Ebbene, è ora di realizzare che una strage misurabile in diversi megadeath è avvenuta pure senza che venisse sganciata una sola bomba. Sappiamo che dall’attuazione della legge 194, ben 6 milioni di italiani sono stati annientati. Nei termini della dottrina militare termonucleare, questo è un danno da 6 megadeath. In modo molto pratico, si può pensare che è come se avessero sganciato sul nostro Paese almeno una cinquantina di vecchie bombe atomiche da venti kilotoni.

Non è difficile immaginarlo: 6 milioni di persone uccise, sono perfettamente pensabili come un attacco atomico che cancella tutto il Triveneto, o la Sicilia e la Calabria assieme, o l’Emilia-Romagna con l’Umbria e le Marche, o tutto il Lazio e zone limitrofe, o due terzi della Lombardia.

Per quanto possa sembrare allucinante, dobbiamo guardare in faccia la realtà: l’Italia è una rovina post-atomica. E neppure lo sa.

Chi è credente sa che siamo davanti ad uno delle più riuscite opere del demonio nei nostri secoli: il massacro degli umani senza distruzione ambientale. Come una bomba al neutrone – l’arma di nuova generazione che uccide la vita biologica ma mantiene intatti i palazzi – piantata nel ventre della Nazione. Strage senza conflitto, morte infertile, delitto che rende la madre – sommo capolavoro infernale – una volenterosa carnefice dei suoi stessi figli.

Questo è, in termini politici, autogenocidio a spese del contribuente: lo Stato incoraggia e finanzia la costruzione di bombe nucleari che poi fa detonare nel suo stesso grembo. La Repubblica Italiana ha pagato perché venissero inferte al suo popolo almeno 50 Nagasaki.

Davanti alla follia di questa realtà, comprendiamo quanto abbia ragione Kahn: la guerra atomica è sopravvivibile. E perfino, osiamo dire, preferibile: la guerra atomica è un evento nel quale l’uomo può percepire nettamente il bene e il male. La società dell’aborto, invece, no: nella notte relativista, a Moloch possono essere sacrificate milioni di vite, senza che in capo al consorzio umano sia chiaro che ciò che si ha innanzi è il Male vero.

Ne consegue, che, considerati gli obbiettivi di riduzione della popolazione terrestre che informano le centrali di potere planetarie, l’aborto diviene un surrogato della bomba all’idrogeno: gli effetti, misurabili in megamorti, sono gli stessi.

L’aborto è la continuazione della guerra atomica con altri mezzi. Ciò è vero da un punto di vista numerico e statistico, militare ed umano.

«Sento che oggigiorno il più grande distruttore di pace è l’aborto, perché è una guerra diretta, una diretta uccisione, un diretto omicidio per mano della madre stessa» (5): le parole di Madre Teresa, pronunziate in occasione del Premio Nobel per la Pace 1979, sono vere alla lettera. L’aborto mina alla pace perché l’aborto è guerra: è quindi, nell’era tecnica odierna la guerra dell’aborto diviene proporzionale alla guerra atomica.

D’un tratto, comprendiamo meglio anche la dottrina militare e socio-riproduttiva cinese.

Diceva Mao che «la bomba atomica è una tigre di carta di cui i reazionari americani si servono per far paura alla gente. Ha un aspetto terribile, ma di fatto non è terribile. Certamente, la bomba atomica è un’arma che può provocare massacri immensi, ma soltanto il popolo decide l’esito di una guerra, e non una o due armi nuove».(6)

In sostanza, Mao con scaltra concretezza orientale, era già arrivato al realismo apocalittico di Kahn e dei megadeath intellectuals: la guerra atomica può essere sopravvissuta. Potete infierire alla Cina Popolare anche 100, 200, 300 milioni di morti… Avremmo sempre altre centinaia di milioni di sopravvissuti pronti a combattere, a lanciarsi in una nuova Lunga Marcia tra rottami radioattivi.

Come non vedere che questa stessa mentalità post-apocalittica è quella che ha spinto il successore di Mao, Deng Xiaoping, verso la politica di controllo delle nascite e la conseguente strage assoluta: 336 milioni di aborti dal 1971, secondo dati diffusi lo scorso marzo dal governo di Pechino. 336 megadeath: la tigre di carta ha colpito davvero. Testate atomiche da diversi megatoni sono state gettate su tutte le iperpopolate aree metropolitane della Cina. Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Wenzhou, Tianjin, Chengdu, Chongqing, Xian, Harbin, Hong Kong, Nanchino: la cifra di 336 megadeath copre multipli della somma delle vittime di uno strike nucleare simultaneo su tutte queste megalopoli. La Cina, come l’Italia, ha fatto deflagrare infinite Nagasaki sui propri figli.

Non è diverso il discorso da fare per gli Stati Uniti, che dal 1973 (l’anno della Roe v. Wade, ossia l’inizio dell’aborto legale in USA) al 2007 hanno ospitato 48.460.950 aborti chirurgici. Questo, fornito dal Guttmacher Institute – il braccio di «ricerca e sviluppo» della multinazionale dell’aborto Planned Parenthood – è un numero molto blando: vuoi perché tenuto basso per questioni di PR (agli abortisti ora conviene dire che i feticidi sono pochi), vuoi perché gli aborti chimici, i feti scartati in IVF, le pillole del giorno dopo, i concepiti uccisi dai contraccettivi abortivi (come la pillola di tipo 2) non sono qui conteggiati.

L’attivista cattolico americano Michael Voris suggerisce di aggiungervi il ghost number della generazione perduta: le 6.392.900 femmine abortite tra il 1973 e il 1982 avrebbero oggi 25-40 anni, e quindi con alta probabilità almeno un figlio di media (chi due, chi cinque, chi zero). Otteniamo così la cifra di 54.853.850 persone spazzate via dall’anagrafe, sottratte alla società statunitense.

Un danno di quasi 55 megadeath: come se il temuto showdown nucleare con la Russia, fosse avvenuto – e senza che i sovietici sparassero un solo colpo. Basandosi sulle attuali statistiche demografiche americane, è possibile calcolare che tra questi 55 milioni vi potrebbero essere stati 7 giudici della Corte Suprema, 31 premi Nobel, 6000 atleti professionisti, 11.010 suore, 1.102.403 insegnanti, 553.821 camionisti, 224.518 camerieri, 336.939 spazzini, 134.028 contadini, 109.984 poliziotti, 39.447 pompieri, 17.221 barbieri.

Soprattutto, e questo deve essere meditato profondamente dalle femministe, in questo immane turbine di morte sono state disintegrate 27.426.925 donne. Le quali sono, senza dubbio alcuno, il bene più prezioso che esista sulla Terra: ogni cellula uovo che la donna ovulerà in tutta la sua vita, è già formata dal feto a poche settimane dal concepimento. La prima cellula del nostro corpo – l’ovocita – già esisteva dentro nostra madre quando era un feto, venti, trenta, quaranta anni prima che venissimo alla luce. Un’autentica, insondabile meraviglia: la vita contenuta dentro la vita.

L’aborto interrompe questa catena superiore. Come diceva un detto ebraico: chi uccide un uomo uccide l’umanità; ammazzi qualcuno e rovini per sempre le generazioni che seguiranno. Peggio di un fallout radioattivo, l’aborto reca un danno aberrante, che si accumula distruggendo il futuro – i figli, i figli dei nostri figli – su una scala che non possiamo immaginare. Chi non crede a queste romanticherie scientifiche e umanistiche, pensi ai soldi: i 55 megadeath causati dall’aborto in USA rappresentano 55 milioni di lavoratori e consumatori americani che non pagano le tasse e non partecipano al mercato nazionale. Dal PIL, è possibile calcolare che l’aborto abbia causato all’economia americana un danno di $37.600.000.000.000.

Rileggiamo: 37 trilioni e 600 miliardi di dollari. Una quantità di danaro astronomica, con la quale, per darci un’idea, sarebbe possibile comprare 169.802.662 case (ecco perché nessuno oggi in America riesce a vendere la casa, hanno sterminato i clienti), 1.321.428.571 automobili nuove (bello notare come le case automobilistiche – in Italia la FIAT – siano tra i finanziatori delle Lobby della Morte).

Il budget federale USA di 2 trilioni e 600 miliardi di dollari è contenuto 14 volte nella ricchezza che avrebbero prodotto i morti per aborto. Il danno finanziario della Roe v. Wade è peggiore di quello di una ordigno atomico innescato sotto Wall Street.

Se questo ancora non bastasse, per realizzare le dimensioni della sciagura si prenda una mappa degli Stati Uniti, e si immagini che sottraendo 55 milioni di persone (come se si abbattesse una pioggia di testate atomiche da 55 megadeath), sparirebbero l’Alaska, il South Dakota, il South Carolina, il Nevada, il Vermont, il Mississippi, l’Idaho, il West Virginia, il New Mexico, il Maine, il Kansas, il Minnesota, il Kentucky, lo Utah, l’Arkansas, il Montana, il Nebraska, il North Dakota, l’Oklahoma, Il Wyoming, il New Hampshire, l’Iowa, l’Indiana.

Come evidente, questo è un incubo da guerra fredda, uno scenario di distruzione termonucleare.

Il problema è che dell’abisso di cui stiamo parlando non vi è stata ancora nessuna rappresentazione adeguata alla sua immensità apocalittica. Né la polemologia (la disciplina che nel Novecento si è dedicata allo studio della guerra), né la psicologia, né la filosofia paiono comprendere questo Inferno per intero.

Due secoli fa, Hegel, sconvolto dalle guerre illuministe e dall’uso delle armi da fuoco, ebbe a scrivere che «questa guerra non è di famiglie contro famiglie, ma di popoli contro popoli (…) la morte va a finire nell’universale, così come proviene dall’universale ed è senza collera che si crea come pure si sopprime. L’arma da fuoco è la scoperta dell’arma universale, indifferente, impersonale» (6).

Il filosofo idealista non si immaginava quale «arma, universale, indifferente, impersonale» sarebbe entrata in opera con la bomba H. Di più, non poteva intuire che la violenza e la perversione della tecnologia sarebbero sorte non tra «famiglie contro famiglie» o tra «popoli contro popoli», ma nei popoli stessi, all’interno della famiglia in sé: più annientante, universale ed impersonale dell’atomica c’è solo l’aborto, che distrugge numericamente il popolo dal di dentro, sconquassando per sempre la sua unità-base, la famiglia, invertendone oscenamente il ruolo di matrice di vita. E il tutto in apparente tempo di pace.

Ma Hegel è un caso di incomprensione a sé, poiché il filosofo idealista mai è sfiorato dalla sensazione che, diffondendo egli stesso un pensiero di negazione del Primato dell’Essere, egli preparasse la mente dell’uomo a guerre ancora più cruente di quelle napoleonidi, finanche alla guerra biologica dell’aborto, Aufhebung suprema di un mondo che ha negato Dio.

Lo psicanalista Franco Fornari nei suoi studi sulla minaccia atomica risalenti agli anni Sessanta notava che «la guerra è sempre stata una strana agenzia di import-export di distruzione: il fatto nuovo che si verifica con l’avvento dell’era atomica è la prospettiva pantoclastica, per cui l’ingorgo delle aggressività nello Stato non può più essere drenato attraverso l’esportazione, e rischia quindi di determinare una specie di crescenza tumorale che assorbe in modo sempre più vistoso le energie di ciascuna nazione – specie di quelle atomizzate». (8)

Lo studioso suggerisce che le Nazioni, private della valvola di sfogo della guerra dal tabù dello scontro atomico, finiscano per dover somatizzare con dolore nel loro stesso corpo sociale questa quantità di violenza inespressa.

La realtà è che la «prospettiva pantoclastica» di cui parla Fornari è stata già rovesciata in una prospettiva «autoclastica»: l’aborto di Stato è infatti lo scenario in cui la distruzione è inflitta dall’umanità a se stessa, in totale consonanza numerica e morale con l’aggressività sterminatoria di un eventuale conflitto atomico.

Fornari fallisce nel riconoscere come la mortido, il todestrieb, l’impulso di morte pensato dal suo maestro Freud, finisca per torcersi contro l’altra enantiodromica radice dell’essere umano, la libido. La libido, il cui fine per il riduzionismo scientifico della psicanalisi è la continuazione della specie, è nell’aborto aggredita e negata dalla annichilente volontà di morte del suo impulso speculare.

Nella disarmonica devastazione dei costrutti psichici primari dell’uomo – un impulso contro l’altro, la Morte contro la Vita – possiamo vedere come degno di essere chiamato «prospettiva pantoclastica», lo scenario di rovina totale di cui scrive Fornari, sia in realtà – più che il conflitto atomico – proprio l’aborto. L’uomo dell’era dell’aborto è scisso, schizofrenico. È al contempo assassino e suicida, è nel medesimo istante genitore e carnefice.

Un altro psicanalista, l’inglese Edward Glover, intuì che sul piatto del gioco atomico non vi era solo la salvezza fisica dell’uomo, ma la sua stessa sostanza psichica.

A pochi mesi dalle detonazioni di Hiroshima e Nagasaki, Glover scrisse che la bomba atomica « è più un’arma di sterminio più che un’arma bellica [e per questo] ben adatta alle più sanguinarie fantasie di cui l’uomo è segretamente preoccupato durante la fase di frustrazione acuta (…) La capacità così dolorosamente acquisita dagli uomini normali di distinguere tra sonno, illusione, allucinazione è la realtà oggettiva della vita da svegli è stata, per la prima volta nella storia umana, seriamente indebolita». (9)

Anche qui, viene da pensare che l’arma di distruzione di massa dell’aborto supera la bomba H, pervertendo la mente dell’uomo in modo ulteriore, distruggendo per sempre il limite tra il bene e il male, cancellando l’amore per i suoi figli, invertendone la natura, indebolendo la realtà oggettiva della vita da svegli che – con la legge naturale – gli dice: non uccidere, ama la tua prole, sii responsabile di quello che fai.

Glover sostiene che il pericolo della bomba atomica sia quello di vellicare le fantasie sanguinarie profonde dell’uomo, con grande rischio che un frequentatore di quelle «fasi di frustrazione acuta» possa essere anche una di quelle persone in possesso, per esempio, dei codici di lancio dei missili termonucleari; ebbene, lo stesso può dirsi dell’aborto, con l’aggiunta che i codici di lancio per gli ordigni di morte sono forniti dallo Stato all’intera classe medica e paramedica mondiale.

La bomba demografica dei milioni di aborti è infatti possibile solo grazie ad operosi, entusiasti boia in camice bianco, sulle cui fantasie di morte attualizzate in ambulatorio ancora troppo poco si è scritto.

Ma torniamo a Herman Kahn e alla sua dottrina. Pragmatico, Kahn si chiede, in un capitolo di On Thermonuclear War: «i sopravvissuti invidieranno i morti?»[10]. La risposta che si dà – veniva da una famiglia di ebrei praticanti ma divenne col tempo totalmente ateo – è che alla fine no, i vivi non invidieranno i morti. Per l’uomo del dopo-bomba, è Business as usual.

I cattolici possono però pensarla in modo diverso. Perché in maniera opposta si è espressa la Santa Vergine apparsa il 13 ottobre 1973 ad Akita, in Giappone, nell’ultima apparizione mariana ufficialmente approvata dalla Chiesa di Roma (in particolare, a seguire il caso a suo tempo fu il Cardinale Ratzinger). Alla veggente Suor Agnese Sasagawa, la Vergine, Marya-sama, disse: «Hi ga Ten kara kudari».

Verrà il fuoco dal cielo. Suor Agnese prosegue nel racconto delle parole della Madonna: «una grande parte dell’umanità verrà distrutta, e né i preti né i fedeli saranno risparmiati. I sopravvissuti invidieranno i morti».

La promessa di Nostra Signora di Akita risponde dettagliatamente al pensiero post-atomico di Kahn. Il vero castigo che Dio abbatterà sulla terra, sarà peggiore della devastazione termonucleare del pianeta immaginata da strateghi e generali.

Non è difficile vedere come l’aborto, il più terribile dei peccati dei quali la Madonna in Giappone ha chiesto il pentimento immediato dell’Umanità, sia una blasfema anticipazione di questa apocalisse con l’uomo che si erige a giudice della Vita quasi fosse Dio, e allo stesso tempo sia il delitto che più di ogni altro chiama la punizione divina. La pioggia di fuoco che dal Paradiso si abbatterà sui figli di Dio.

Prima che questa avvenga, però, facciamo i conti con il nostro mondo umano.

Da ulteriori dati emersi dal documento dell’Istituto Guttmacher Abortion Worldwide: A Decade of Uneven Progress, si ottiene che il numero degli aborti commessi negli ultimi 40 anni potrebbe andare al di là di ogni immaginazione: se il 2003 ha visto a livello mondiale 41,6 milioni di interruzioni di gravidanza, è facile presumere che dagli anni Settanta ad oggi il numero totale di aborti ecceda il miliardo.

Avete letto bene: un miliardo di morti.

In termini di guerra atomica, per un effetto simile ci vuole un ordigno-fine-del-mondo, una bomba in grado di spazzare via un continente intero. Una simile arma, ad oggi, non esiste.

Un miliardo di morti non si conta più nemmeno in megadeath; un miliardo di morti è un gigadeath. Mille milioni di morti: un concetto che lo stesso Kahn nel suo libro non arriva ad usare. Eppure, questa strage è avvenuta, è qui: questa bomba è scoppiata.

La Storia dell’Arte ci mostra come dalla peste nera del 1348 scaturì un nuovo tema iconografico, chiamato il «trionfo della morte»: dipinti che mostravano la morte stessa – rappresentata come uno scheletro dotato di falce – mentre decima indiscriminatamente la popolazione, qui raffigurata nei suoi diversi ceti sottolineando in dettaglio come Re, papi e gente comune siano uguali innanzi ad essa, mentre diavoli e demoni aiutano il mietitore in questo compito tremendo.

Ebbene, quello che abbiamo davanti a noi, con la distruzione massiva dell’aborto, non ha ancora trovato modo di essere dipinto, perché di fatto eccede la fantasia più oscura.

È il trionfo della mega-morte. Perché, appunto, qui non parliamo più di morte, ma di megadeath, di megamorte, di milioni – miliardi! – di vittime.

E quanto ai diavoli che assistono la mega-morte trionfante, pensiamola così: sappiamo che una bomba atomica da un megatone sganciata su di una città demolisce ogni muro producendo un cratere di 400 metri di diametro e 70 metri di profondità.

La bomba abortista, invece, distrugge non metropoli, ma intere nazioni e crea nella terra abissi talmente profondi da arrivare all’Inferno. I demoni, così liberati dal loro arcano rifugio, hanno quindi con l’aborto un canale aperto per giungere diretti in superficie.

È bene che si comincino a prendere le misure di questa storia, che è senza dubbio alcuno la più grande tragedia mai occorsa nella Storia, la più terrificante minaccia mai comparsa sul cammino dell’uomo.

È bene che tutti noi comprendiamo, una volte per tutte, che ci hanno scagliato contro un diluvio di testate nucleari – qualcosa come otto-diecimila Nagasaki – e al momento non pare che nessuno voglia davvero prendere provvedimenti.

Chi disconosce questa fatale realtà, è una ingenua vittima di questa guerra infinita: è una scoria radioattiva ambulante, è uno zombie apocalittico, un barbaro post-atomico incapace di pensare al di fuori dei propri micro-interessi alimentari.

Chi crede che l’aborto non sia una priorità assoluta non solo per la Chiesa, ma per l’Umanità tutta, chi ritiene che anzi esso sia una stupida «ossessione» di cui i cattolici devono cominciare fare a meno, è complice della bomba del Male, è collaboratore di questo sterminio demoniaco, è un Quisling della giga-morte che cancella generazioni e generazioni dei nostri fratelli, dei nostri figli.

Chi non capisce che la guerra atomica dell’aborto va fermata ora, è complice di Akuma, come chiamano in Giappone il Principe di questo mondo. Disse Nostra Signora ad Akita: «Akuma ha, Kyōkai no naka made hairikomi».

Il demonio entrerà sin dentro la Chiesa. «Cardeinaru ha Cardeinaru ni, Shikyō wa Shikyō ni tairetsu suru deshō». Cardinali serreranno le proprie fila contro altri Cardinali, Vescovi contro Vescovi. Akuma guiderà molti preti e religiosi lontano da Dio. Quei preti che mi riveriscono saranno disprezzati ed attaccati. Chiese ed altari saranno dissacrati. «Kyōkai ha, dakyō suru mono de ippai ni nari». La Chiesa sarà riempita di compromessi. Akuma si concentrerà specialmente sui consacrati.

Dunque, è giunta l’ora di chiedere a noi stessi: fino a quando?

Fino a quando dovremo tollerare questa guerra nucleare in cui – inermi, inerti, impotenti – vediamo i nostri fratelli morire a migliaia di milioni?

Fino a quando dovremo sopportare la mano dei carnefici che preparano l’apocalisse?

Fino a quando incasseremo passivi questa ondata senza fine di morte, senza pensare mai che si va à la guerre comme à la guerre?

Sta scritto: «Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette”». (11)

Abbiamo perdonato, sì. Ma qui siamo andati ben oltre le settanta volte sette. I nostri fratelli assassini, hanno peccato contro gli innocenti – uccidendoli – almeno un miliardo di volte.

La misericordia di Dio è infinita. Quella dell’uomo, logicamente, non può esserlo.

Roberto Dal Bosco

NOTE

1) Herman Kahn, Thinking About the Unthinkable, Horizon, New York 1962; p.21.

2) Herman Kahn, On Thermonuclear War, Transaction Publishers, Piscataway 2011; p.20.

2) Herman Kahn, On Thermonuclear War, cit.; p.169.

5) Nikita Khrushev, in quell’aprile 1959 in cui l’Italia firmò per ospitare i missili Jupiter americani, fu chiarissimo: promise che «in caso di guerra, l’Italia sarebbe stata uno dei primi obbiettivi di distruzione atomica». Paolo Cacace, L’atomica europea, Fazi, Roma 2004; p.81. In particolare, dai pochissimi file declassificati, si è potuto apprendere del destino di annientamento a cui sarebbero andate congiuntamente incontro l’Alta Italia e a Baviera. In uno studio sulla strategia degli eserciti del Patto di Varsavia in caso di scontro frontale col mondo libero, lo storico ceco-americano Vojtech Mastny ha raccolto materiale per affermare che «sul fianco meridionale, il compito dell’esercito ungherese era quello di far parte di un’operazione in cui Monaco, Verona e Vicenza sarebbero state incenerite da un bombardamento atomico, così come lo sarebbe stata Vienna, capitale della neutrale Austria». Vojtech Mastny, A cardboard castle? An inside history of the Warsaw Pact 1955-1991, Central European University Press, Budapest 2005; p.23. I dettagli dell’operazione, come spiegano con dovizia di particolare gli studiosi Suppan e Mueller, sono contenuti in una grande manovra di esercitazione militare che Mosca e Budapest lanciarono nel maggio 1965: «ad un possibile attacco dell’Occidente con 30 ordigni atomici, il Patto di Varsavia avrebbe risposto con un immediato contrattacco nucleare da 7405 kilotoni su Baviera Austria e Alta Italia (…) armi nucleari occidentali avrebbero colpito Budapest, Debrecen, Miskole, Szekesfehervar e altre città alle ore 07:00. Nello stesso preciso istante Vienna avrebbe dovuto essere distrutta da due bombe atomiche da 500 kilotoni l’una, seguita alle 07:02 da Monaco, Oberammergau, Verona, e Vicenza». Arnold Suppan – Wolfgang Mueller, Peaceful Coexistence or Iron Curtain? Austria, Neutrality, and Eastern Europe in the Cold War and Détente, LIT Verlag Muensterm, Berlino-Muenster-Vienna 2009; p.209).

5) Gregg Watts, Mother Theresa: Faith in the Darkness, Lion Books, Oxford 2009; p.130.

6) Si tratta della famosa zhǐlǎohǔ, l’espressione mandarina (composta letteralmente dagli ideogrammi “carta” “vecchia” “tigre”) divenuta proverbiale anche in Occidente con la traduzione di «tigre di carta». Mao spiegò il concetto nell’agosto 1948 durante l’intervista alla giornalista americana Anna Louise Strong. In Mao Tse-Tung, Opere scelte, 4 voll., Casa editrice in lingue estere, Pechino 1969-1975, p.99. Mao tornò sul concetto della bomba atomica come tigre di carta a Mosca durante l’Incontro Internazionale dei Partiti Comunisti ed Operai (18 novembre 1957), e durante un discorso al Convegno di Wuchang (1 dicembre 1958) dell’Ufficio Politico del Partito Comunista Cinese.

7) In Claudio Cesa (a cura di), Hegel. Antologia di scritti Politici, il Mulino, Bologna 1977.

8) Franco Fornari, Psicanalisi della Guerra, Feltrinelli, Milano 1970; p.21

9) Edward Glover, War, Sadism and Pacifism, George Allen & Unwin, Londra 1946; p.274.

10) Herman Kahn, On Thermonuclear War, cit. p.40.

11) Matteo 18, 21-23.

Articolo del 2014 già apparso su Riscossa Cristiana, poi su Ricognizioni, con il titolo «Il trionfo della megamorte. Meditazione su aborto e bomba atomica».

Necrocultura

Un altro feto trovato nel cassonetto. Volete davvero credere alla favola del disagio sociale?

Due giorni fa è stato rinvenuto un feto di poche settimane in un cassonetto situato in un parco a Parona, un comune della Lomellina nei pressi di Vigevano, in provincia di Pavia.

L’individuazione è avvenuta grazie agli operatori ecologici impegnati nelle operazioni di pulizia dell’area. Durante la loro attività di svuotamento dei cestini lungo via Papa Giovanni XXIII, il feto è emerso dal cassonetto.

Si tratta esattamente della trama della canzone Cassonetto differenziato (1989) di Elio e le Storie Tese, quella che ipotizzava una raccolta differenziata per i feti, vista la quantità di casi che finivano sui giornali: «lo spazzino è più sereno/ e poi si impressiona meno». Trentacinque anni fa già questo tipo di eventi seguiva un pattern molto riconoscibile, al punto da divenire una canzone satirica.

Sostieni Renovatio 21

Conosciamo, ad ogni modo, anche il ruolino di marcia delle cronache di situazioni come questa: secondo quanto riportano all’unisono i giornali locali e nazionali, i carabinieri sono stati tempestivamente contattati e si sono recati sul luogo. Possiamo annunciarvi che, nonostante si parli di telecamere ed altro, con molta difficoltà verrà trovato chi ha lasciato lì il bambino. Ad oggi, non abbiamo presente di casi di «scagliatrici di feto nel cassonetto» (cit. sempre Elio) identificate ed arrestate (e a dire il vero, non siamo nemmeno sicuri che si tratti di donne).

Torniamo alle cronache fetali pavesi: il feto, delle dimensioni di dieci centimetri, è stato affidato agli esperti dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia per essere sottoposto a esame, è stato riportato. La cosa potrebbe creare una certa dissonanza cognitiva: il lettore sa che in certi casi – come quelli degli enigmatici feti imbarattolati disseminati in tutto il Paese – inizialmente si sospetta proprio di ospedali ed università, da cui «il residuo» potrebbe essere uscito. Abbiamo appreso anche che il giallo dei bidoni gialli di Granarolo, dove furono trovati feti umani, si risolse esattamente con l’Università che ne chiese la restituzione, e la procura che ne dispose il dissequestro. (Altro non ci è dato sapere: quanti erano, perché erano lì, a cosa servivano, chi erano… tutte domande che ci rimangono addosso)

Le cronache, in coro, continuano informandoci che date le sue ridotte dimensioni, si suppone che la gravidanza della madre del bambino del cassonetto pavese sia stata breve,

Nessuno osa ovviamente specificare come sia possibile che il bambino, che si presume sia uscito intero dal grembo materno, possa essere finito lì: vi sarebbe da fare la dolorosa ammissione per la quale – è la possibilità meno allucinante – il bambino sia uscito con la RU486, la pillola dell’aborto domestico che permette di espellere il feto integro, in genere nel water, pronto per farlo viaggiare nelle tubature giù giù sino alle fogne, dove sarà divorato da pantegane, batraci e pesci coprofagi, magari pure qualche insetto goloso che apprezza la carne umana tenera e i concentrati di staminali.

La RU486 – che qualcuno giustamente ha chiamato «il pesticida umano» – permette di far uscire integri dal grembo materno questi bambini minuscoli, ma mica questo orrore può essere detto pubblicamente (la storia dei bambini divorati nelle sentine, che Renovatio 21 va ripetendo da anni, dove altro credete di poterla leggere?), perché la pasticca della morte va sdoganata sempre più: ricorderete il ministro Roberto Speranza (quello che adesso ha qualche problemino nel presentare i suoi libri in giro per l’Italia, dove lo aspettano alcune persone che ha fatto vaccinare genicamente) e la sua spinta, in pieno lockdown, per la distribuzione più libera della pillola dell’aborto fai-da-te, da rifilare alle donne senza ricovero. Di nostro possiamo dire che più di una decina di anni fa abbiamo visto politici sedicenti pro-life – ancora in circolo, presso pure le alte sfere – votare a favore della distribuzione ampliate del pastiglione omicida.

Ciò detto, non è per parlarvi della RU486 – ora distribuita su internet anche per impulso civico delle femministe americane, sconvolte dalla defederalizzazione dell’aborto subita due anni fa tramite la sentenza della Corte Suprema USA Dobbs v. Jackson – che scriviamo queste righe.

In realtà, non è nemmeno per parlare dell’aborto – o meglio, per cercare di raccontare, una volta di più, che oramai siamo convinti di come esso sia solo un pezzo del puzzle, e il puzzle è talmente mostruoso che non c’è film o libro che lo abbia anche solo concepito.

In breve, abbiamo maturato la convinzione che il ritrovamento di feti in luoghi improbabili e degradanti – o misteriosi, inspiegabili – non sia un fenomeno spontaneo, una storia spiegabile con le categorie che ci forniscono giornali e politici – di sinistra, di destra, abortisti, pro-lifi.

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

La narrazione, che perdura dai casi di feto nel cassonetto che avanza dagli anni Ottanta, vuole farci pensare che l’abominevole atto è un segno di degrado. Si tratta di persone povere, disperate. Forse una donna che non può permettersi di avere un bambino, o che non vuole averlo perché vive in un appartamento dove il patriarcato le imporrebbe di divenire madre. Cose così.

Insomma: lo shock del feto trovato nella spazzatura serviva a consolidare l’aborto di Stato, ad estenderlo: se la donna avesse abortito avremmo evitato di scandalizzare il netturbino («Ma mettetevi nei panni di chi / il cassonetto pulisce / mi trova e non capisce / il perché di tanta inciviltà / poi scende in piazza e sciopera / e la colpa è anche un po’ tua / se non ti batti per un mondo migliore / in cui una madre sappia dove gettare il bebè»: sono i realistici versi di Elio).

Logica ferrea: fai a pezzi il bambino dentro il grembo materno con il metodo Karman (facendolo diventare un rifiuto ospedaliero, o in certi casi materiale da esperimento) invece che farlo trovare poche settimane dopo nell’immondizia. Non una grinza: come diceva una filastrocca delle scuole medie, «era meglio morire da piccoli / con i…»

Il problema è che oggi tutta questa teoria non tiene più. Il bambino non è nato, è stato fatto uscire dalla madre prima, integro, quando era lungo poco più di un dito – eppure, già perfettamente umano, già Imago Dei.

L’aborto è libero, liberissimo: consentito dalle autorità anche senza essere incinte (è successo), celebrato come grande conquista sociale dalla stampa, dalla politica (tutta!), glorificato da fiction e serie TV. Perché mai allora, continuiamo a trovare feti nel cassonetto?

Se qualche voce «laica» ora si alza per dire che è per colpa del clima intollerante causato dalla chiesa cattolica, può tacersi anche subito: perché sappiamo come Roma non solo non abbia intenzione in alcun modo di andare contro la legge di figlicida (abbiamo cardinali che lo hanno pure dichiarato, e casi sussurrati di confessori che consigliano la procedura a fedeli disperate) ma come abbia fatto di tutto per infliggere il mondo un prodotto che dall’aborto è derivato, il vaccino COVID (e prima ancora, altri vaccini, tutti – come sa il lettore che ci segue negli anni 0 ottenuti con cellule di aborto). Il Vaticano sapeva, ma ha fatto spallucce.

E quindi? Se non si tratta di disagio, dramma sociologico, di repressione del diritto umano all’ammazzare la propria discendenza, cosa sono questi feti nei cassonetti?

Quello che pensiamo noi, adesso, è che siano essenzialmente dei segni. Non sono stati abbandonati, sono stati piazzati. Sono delle puntine su una mappa oscura, sono capitelli di un territorio letto secondo una mistica del male. Sono antenne, amuleti, sono prove di un sacrificio avvenuto sopra una determinata zona del Paese.

Chi li mette? Qualcuno che concepisce l’aborto, o meglio l’uccisione della vita umana innocente, come una realtà da rendere simbolo ripetibile distribuito sul territorio.

Immaginate tutte quelle vecchie chiesette, anche minuscole, ora deserte, che vedete un po’ ovunque. Immaginate che lì vi è un altare, che serve per il sacrificio di Dio per l’uomo. Invertite tutto: ecco che bisogna puntellare la Terra del segno del sacrificio dell’essere umano per il dio – o meglio, per il demone.

Si può trattare, quindi, di una sorta di pratica satanica, o forse perfino«post-satanica», di cui non abbiamo mai sentito nulla, perché tenuta davvero segreta da chi la pratica?

Aiuta Renovatio 21

Abbiamo ipotizzato questa spiegazione per la storia dei feti in barattolo rinvenuti nel corso di più decenni in vari luoghi improbabili, spesso nel verde: campi, argini dei fiumi, aiuole urbane, cimiteri. Probabilmente, siamo stati i primi a cercare di unire i puntini di questi casi: chi può avere interesse, nell’arco di trenta o quaranta anni, ad abbandonare vasetti con bambini dentro a Nord e Sud, in città e in campagna? Come può trattarsi di un unico soggetto che lo fa?

Ora stiamo cercando di allargare la medesima idea ai bimbi nei cassonetti. Forse non si tratta di donne disperate, a cui gli obiettori di coscienza cattivi hanno negato l’accesso al feticidio. Non si tratta di degrado sociale, non si tratta di quelle storie brutte che ci fanno allargare le braccia e dire «ma dove andremo a finire», così da spingerci sempre più dentro il nostro bozzolo domestico.

Forse non è una storia che potete ancora immaginare. Perché potrebbe essere talmente spaventosa da dover essere tenuta segreta – sia da chi la pratica, che da chi forse lo ha capito, ma non può dirlo, vuoi perché teme il panico sociale che potrebbe scatenare, vuoi perché forse qualcuno in alto desidera che continui, perché parte di un meccanismo, di un accordo indicibile.

Mentre meditate dentro questo abisso, abbiate una certezza: quella di non credere più, nemmeno per un secondo, a quanto vi dicono sull’aborto i politici, i giornali, i pregatori seriali, i pro-life a caccia dei vostri soldini.

Rifiutate del tutto chi vuole farvi fissare il dito invece che la luna di sangue che è sopra tutti noi.

Roberto Dal Bosco

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Immagine ottenuta con immagini su licenza Envato

Autismo

Finestra di Overton per l’inarrestabile incremento dell’autismo: dal vaccino al sacrificio umano dell’eutanasia infantile

Sostieni Renovatio 21

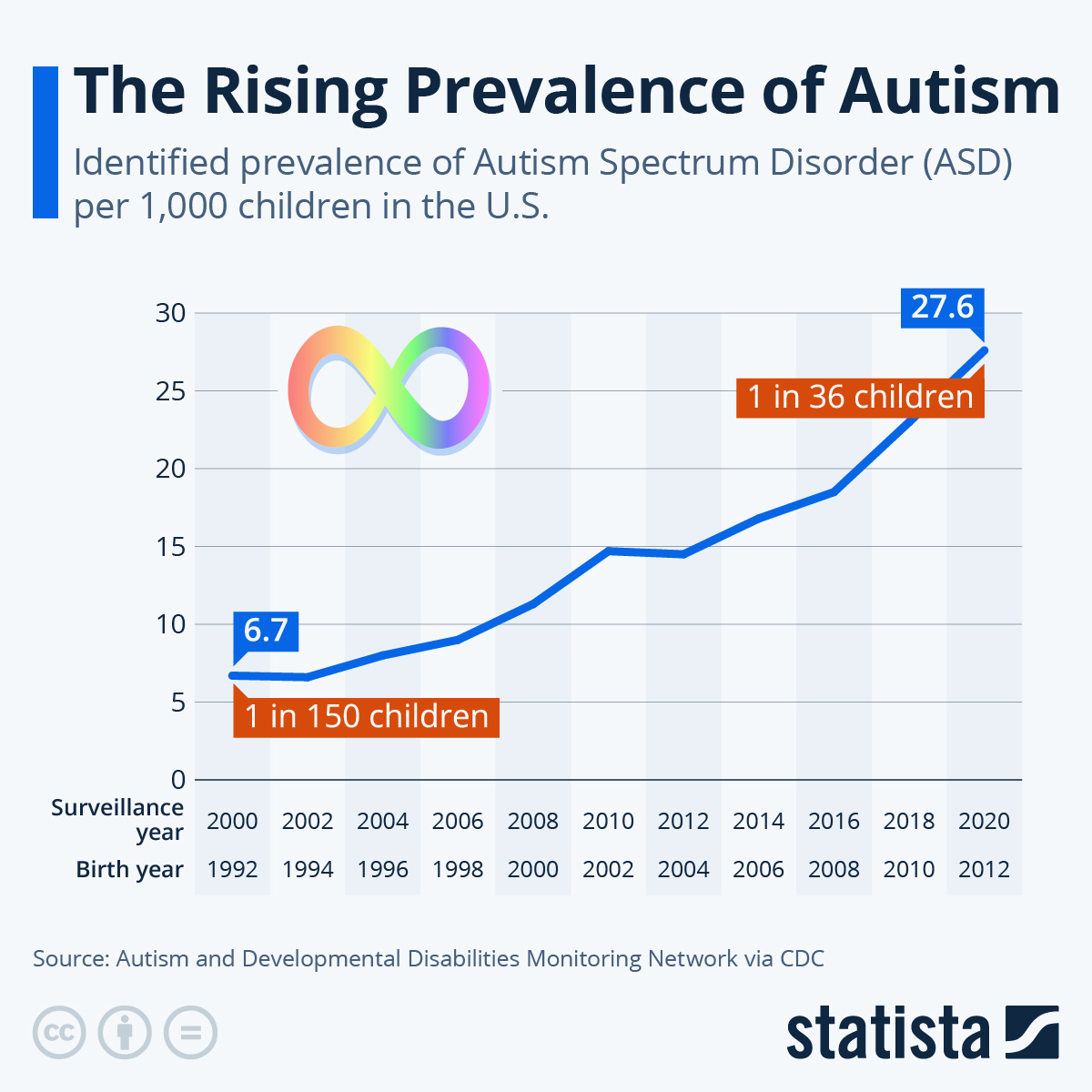

Troverai altre infografiche su Statista

«La Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’autismo di quest’anno, celebrata il 2 aprile, offre alle persone autistiche di tutto il mondo la possibilità di condividere la loro prospettiva su come le diverse società stanno affrontando il disturbo dello spettro autistico» scrive il sito di infografiche. «”Passare dalla sopravvivenza alla prosperità: gli individui autistici condividono prospettive regionali” è il motto della celebrazione di quest’anno, organizzata dal Dipartimento delle Comunicazioni Globali delle Nazioni Unite in collaborazione con l’Istituto di Neurodiversità (ION), un’organizzazione fondata e gestita da persone neurodivergenti per persone neurodivergenti e alleati».

Potete già sentirlo dalle parole – «neurodiversità», «neurodivergenti» – nuove e piuttosto orwelliane: è in atto una manipolazione pubblica riguardo l’autismo, una vera Finestra di Overton che vuole farcelo sembrare sempre più come un fatto normale, comune, anzi, forse è un superpotere.

È il caso della glorificazione dello spettro autistico visibile ovunque. Della diagnosi di sindrome di Asperger di Greta Thunberg i giornali hanno fatto un complimento.

Elon Musk, ospite principale di un’edizione del popolare programma satirico della TV americana Saturday Night Life, ha confessato di essere il primo presentatore Asperger nella storia della trasmissione.

Di recente, abbiamo avuto in Italia il caso della scrittrice Susanna Tamaro, che in varie occasioni ha dichiarato di soffrire della sindrome di Asperger. «Da piccola mi sentivo in un corpo sbagliato e prendevo psicofarmaci. A 3 anni dissi a mio fratello di chiamarmi Carlo» hanno titolato i giornali riportando una sua recente intervista.

Le dichiarazioni della Tamaronel 2019 portarono una famosa testata femminile a pubblicare un articolo acchiappa-click con «10 personaggi famosi con la sindrome di Asperger». Apprendiamo che in lista ci sono Darryl Hannah, Tim Burton, Courtney Love (interessante), Dan Aykroid, Anthony Hopkins, Andy Warhol, persino Stanley Kubrick. Tutta gente di estremo successo…

Film e serie TV vanno nella medesima direzione: ecco la pellicola di azione The Predator (2018), dove l’alieno cacciatore vede come avversari non aitanti maschi veterani dell’esercito, ma un bambino autistico, definito «grande guerriero».

Ecco The Accountant (2016), una pellicola di azione in cui il protagonista (Ben Affleck) è un uomo autistico che, oltre a saper sparare e pianificare trappole, fughe e quant’altro, è ovviamente un genio della matematica, cosa che lo rende un commercialista insuperabile.

Alcuni ritengono che Reed Richards detto «Mr. Fantastic», il personaggio dello scienziato elastico ed infallibile dei Fantastici 4, abbia un autismo conclamato: decisamente, un superpotere.

La stessa cosa capita a Billy the Blue Ranger, personaggio della insopportabile serie per bambini Power Rangers: ecco un supereroe autistico che combatte mostri giganteschi, e vince.

Tutta questa continua glorificazione, mentre la logica potrebbe far pensare che l’autismo, che impedisce l’empatia verso il prossimo, può sfociare in psicopatia. Quanti Serial Killer sono classificabili nello spettro autistico?

Senza andare a toccare questo tema, pensiamo a quanto sta emergendo in tanta letteratura scientifica, come sottolineato di recente anche dal dottor Peter McCullough: una correlazione netta tra autismo e transgenderismo.

In pratica, il bambino che dice di voler cambiare sesso potrebbe essere, innanzitutto, un bambino che soffre di autismo. Di qui parte la filiera dell’orrore: ormoni, mutilazioni, castrazioni.

Aggiungeteci la consapevolezza che tutto potrebbe essere partito – giurano tanti genitori – dalla vaccinazione, o meglio dall’ipervaccinazione del bimbo, e il quadro vi può diventare ancora più chiaro, simmetrico, ridondante.

A quei papà, a quelle mamme che si chiedono in lacrime perché mai qualcuno voglia portare avanti un programma tanto malvagio, possiamo rispondere solo che, di fatto, la persona autistica è il cittadino ideale del Nuovo Ordine Mondiale: totalmente dipendente (per ora dai genitori, domani dallo Stato), totalmente prevedibile (non concepisce di uscire dalle routine programmate per lui), totalmente disposto a restare in casa e non uscire (come da imperativo visto con i lockdown).

Quale Stato totalitario non desidererebbe un cittadino così?

Troverai altre infografiche su Statista

«La Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’autismo di quest’anno, celebrata il 2 aprile, offre alle persone autistiche di tutto il mondo la possibilità di condividere la loro prospettiva su come le diverse società stanno affrontando il disturbo dello spettro autistico» scrive il sito di infografiche. «”Passare dalla sopravvivenza alla prosperità: gli individui autistici condividono prospettive regionali” è il motto della celebrazione di quest’anno, organizzata dal Dipartimento delle Comunicazioni Globali delle Nazioni Unite in collaborazione con l’Istituto di Neurodiversità (ION), un’organizzazione fondata e gestita da persone neurodivergenti per persone neurodivergenti e alleati».

Potete già sentirlo dalle parole – «neurodiversità», «neurodivergenti» – nuove e piuttosto orwelliane: è in atto una manipolazione pubblica riguardo l’autismo, una vera Finestra di Overton che vuole farcelo sembrare sempre più come un fatto normale, comune, anzi, forse è un superpotere.

È il caso della glorificazione dello spettro autistico visibile ovunque. Della diagnosi di sindrome di Asperger di Greta Thunberg i giornali hanno fatto un complimento.

Elon Musk, ospite principale di un’edizione del popolare programma satirico della TV americana Saturday Night Life, ha confessato di essere il primo presentatore Asperger nella storia della trasmissione.

Di recente, abbiamo avuto in Italia il caso della scrittrice Susanna Tamaro, che in varie occasioni ha dichiarato di soffrire della sindrome di Asperger. «Da piccola mi sentivo in un corpo sbagliato e prendevo psicofarmaci. A 3 anni dissi a mio fratello di chiamarmi Carlo» hanno titolato i giornali riportando una sua recente intervista.

Le dichiarazioni della Tamaronel 2019 portarono una famosa testata femminile a pubblicare un articolo acchiappa-click con «10 personaggi famosi con la sindrome di Asperger». Apprendiamo che in lista ci sono Darryl Hannah, Tim Burton, Courtney Love (interessante), Dan Aykroid, Anthony Hopkins, Andy Warhol, persino Stanley Kubrick. Tutta gente di estremo successo…

Film e serie TV vanno nella medesima direzione: ecco la pellicola di azione The Predator (2018), dove l’alieno cacciatore vede come avversari non aitanti maschi veterani dell’esercito, ma un bambino autistico, definito «grande guerriero».

Ecco The Accountant (2016), una pellicola di azione in cui il protagonista (Ben Affleck) è un uomo autistico che, oltre a saper sparare e pianificare trappole, fughe e quant’altro, è ovviamente un genio della matematica, cosa che lo rende un commercialista insuperabile.

Alcuni ritengono che Reed Richards detto «Mr. Fantastic», il personaggio dello scienziato elastico ed infallibile dei Fantastici 4, abbia un autismo conclamato: decisamente, un superpotere.

La stessa cosa capita a Billy the Blue Ranger, personaggio della insopportabile serie per bambini Power Rangers: ecco un supereroe autistico che combatte mostri giganteschi, e vince.

Tutta questa continua glorificazione, mentre la logica potrebbe far pensare che l’autismo, che impedisce l’empatia verso il prossimo, può sfociare in psicopatia. Quanti Serial Killer sono classificabili nello spettro autistico?

Senza andare a toccare questo tema, pensiamo a quanto sta emergendo in tanta letteratura scientifica, come sottolineato di recente anche dal dottor Peter McCullough: una correlazione netta tra autismo e transgenderismo.

In pratica, il bambino che dice di voler cambiare sesso potrebbe essere, innanzitutto, un bambino che soffre di autismo. Di qui parte la filiera dell’orrore: ormoni, mutilazioni, castrazioni.

Aggiungeteci la consapevolezza che tutto potrebbe essere partito – giurano tanti genitori – dalla vaccinazione, o meglio dall’ipervaccinazione del bimbo, e il quadro vi può diventare ancora più chiaro, simmetrico, ridondante.

A quei papà, a quelle mamme che si chiedono in lacrime perché mai qualcuno voglia portare avanti un programma tanto malvagio, possiamo rispondere solo che, di fatto, la persona autistica è il cittadino ideale del Nuovo Ordine Mondiale: totalmente dipendente (per ora dai genitori, domani dallo Stato), totalmente prevedibile (non concepisce di uscire dalle routine programmate per lui), totalmente disposto a restare in casa e non uscire (come da imperativo visto con i lockdown).

Quale Stato totalitario non desidererebbe un cittadino così?

Aiuta Renovatio 21

«Abbiamo visto che eliminano completamente i down, perché la loro è una vita indegna di essere vissuta» dicevo indicando il caso dell’Islanda down-free. «E una vita indegna di essere vissuta, va eliminata… voi pensate che sia impossibile? Il re cattolico del Belgio nel 2014 ha firmato una legge per cui si può fare l’eutanasia del bambino, basta che il bambino sia “consenziente”… l’eutanasia infantile è arrivata… qualcuno lo chiama aborto post-natale» dicevo. Poi parlavo del caso di Charlie Gard, il bambino lasciato morire della Sanità inglese, e del suo messaggio, e cioè il «pensare che si possono ammazzare i bambini anche già nati… i bambini danneggiati si possono ammazzare». «Quindi io mi chiedo, e sono conscio della forza di questa mia domanda: quanti anni ci vorranno prima che i bambini autistici finiranno in questo calderone?» Ricordo il gelo che scese nella sala. Da persona che lavora con i teatri, so percepire la temperatura di una sala. Lì era precipitato tutto sottozero all’istante, al punto che mi fermai prima ancora di finire la frase. L’eutanasia dei bambini autistici sarà una proposta che la realtà globale comincerà a discutere, e ad accettare, a brevissimo. Il cittadino del futuro è dipendente, prevedibile, domestico – e soprattutto spendibile. Scartabile a piacere, eliminabile magari pure con l’assenso dei famigliari. Il capolavoro della Necrocultura di Satana è più visibile che mai: come con l’aborto – dove è la madre ad uccidere il suo figlio indifeso – anche qui l’eliminazione massiva di questa parte della popolazione in crescita verrà fatta passare per il consenso della famiglia, distruggendone, di fatto, ogni suo tessuto morale. La famiglia da luogo della vita, diventa luogo della Morte. La famiglia, la cellula primaria della società nella quale visse lo stesso Dio incarnato, il cuore della legge naturale, viene pervertita in modo sanguinario. È il Regno Sociale di Satana: parte dalle siringhe dei sieri e, dopo dolore e malattia, torna alle siringhe, ma dello sterminio biomedico di Stato. Dalla siringa al sacrificio umano. Lo Stato moderno fa così Quanto ci piacerebbe che la «consapevolezza sull’autismo», e le sue giornatone ONU pagate dal contribuente, parlasse di queste cose. Un’ultima cosa detta ai censori e ai «normalisti» che leggono queste righe e ridacchiano, o si scandalizzano, magari presi dalla voglia di segnalarci alle «autorità competenti» per «disinformazione»: ecco a voi il nostro dito medio, e ve lo siete meritato tutto, perché le vostre azioni stanno portando avanti nei decenni questo programma di morte e devastazione che usa i bambini come strumenti, come armi per la rivoluzione biologica che sta rovinando il mondo. Siatene consapevoli: la Necrocultura travolgerà anche voi e le vostre patetiche esistenze di volonterosi carnefici di Moloch. Svegliatevi. Convertitevi. Roberto Dal Bosco SOSTIENI RENOVATIO 21Autismo ed eutanasia infantile. Intervento di Roberto Dal Bosco dal convegno di Renovatio 21 «Vaccini fra obbligo e libertà di scelta», Reggio Emilia, 9 settembre 2017 pic.twitter.com/5aYBo27Gb8

— Renovatio 21 (@21_renovatio) April 17, 2024

Controllo delle nascite

Continua il crollo delle nascite in Italia

Il crollo delle nascite in Italia si è confermato nel corso del 2023, in Italia. Lo riporta l’agenzia ANSA.

L’ulteriore declino del numero dei bambini messi al mondo, come indicato dai dati demografici relativi a tale anno pubblicati oggi dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Secondo le statistiche preliminari, il numero dei neonati residenti nel Paese si attesta a 379 mila, accompagnato da un tasso di natalità pari al 6,4 per mille (rispetto al 6,7 per mille registrato nel 2022).

Sostieni Renovatio 21

Tale diminuzione delle nascite rispetto all’anno precedente si attesta a 14 mila unità, equivalenti al 3,6%.

Risalendo al 2008, ultimo anno di aumento delle nascite in Italia, si osserva un calo complessivo di 197 mila unità (-34,2%).

La media di figli per donna diminuisce da 1,24 nel 2022 a 1,20 nel 2023, avvicinandosi notevolmente al minimo storico di 1,19 figli riscontrato nel lontano 1995. L’Italia, come da imperativo della Necrocultura, si sta spopolando.

Gli articoli di stampa che analizzano tale numero non osa metterlo in relazione con l’altra quota ufficiale che la logica vorrebbe andasse subito citata: il numero degli aborti nel Paese. Il dato del 2021 è di un totale nel notificato di 63.653 «interruzioni volontarie di gravidanza», o IVG, termine della neolingua orwelliana per il feticidio di Stato.

In pratica, secondo il dato ufficiale, ogni sei bambini uno viene sacrificato a Moloch – e non sappiamo che fine possa fare il corpo dei piccoli assassinati, se smaltito con i residui ospedalieri, bruciato come rifiuto, smembrato e venduto per esperimenti e linee cellulari per le farmaceutiche (in America, lo sappiamo, succede: e i produttori di vaccini possono ringraziare) oppure finito misteriosamente in barattoli disseminati per le campagne, o ancora in enigmatici bidoni gialli abbandonati in depositi fuori città.

A chi si rallegra del continuo andamento in diminuzione dell’aborto (-4,2% rispetto al 2020) a partire dal 1983, vogliamo ricordare che il dato ufficiale rappresenta la punta dell’iceberg, e forse nemmeno quella.

I bambini di fatto oggi muoiono a causa di quella che chiama contraccezione, che crea il fenomeno della cosiddetta «microabortività»: alcuni anticoncezionali, come la cosiddetta spirale (o IUD), ostacolando l’annidamento dell’embrione, di fatto agiscono come sistemi di aborto permanente. Qualcuno ritiene quindi che i dispositivi intrauterini possono considerarsi in grado di procurare alla donna anche un aborto al mese: è l’infanticidio automatico, impiantato macchinalmente dentro il corpo stesso della donna. Capolavori della medicina moderna…

Aiuta Renovatio 21

Stesso discorso va fatto per il numero sommerso dei bambini uccisi dalla RU486, il pesticida umano utilizzato per l’aborto chimico: come usiamo ripetere, qui il feto viene espulso nel water e poi inviato con lo sciacquone nelle fogne dove sarà presumibilmente divorato da ratti, rane, pesci, insetti vari.

Esistendo un mercato nero diffuso della pillola dell’aborto – negli USA pure sostenuto da alcuni gruppi femministi specialmente dopo la defederalizzazione del «diritto di aborto» avvenuta con la sentenza della Corte Suprema Dobbs v. Jackson del 2022 – il numero di bambini trucidati con la pasticca assassina non è dato conoscerlo.

Vi va aggiunta, in ogni caso, anche la quantità di esseri umani terminati dalla pillola del giorno dopo, per la quale la stampa sincero-democratica si sgola da anni spiegando che non è aborto, quando invece lo è.

In questa sede, poi, non inizieremo nemmeno il discorso sulla quantità di embrioni prodotti e scartati con la riproduzione artificiale (sono centinaia di migliaia…), né il numero di esseri creati in provetta e poi congelati sotto azoto liquido in un limbo teologicamente, politicamente, legalmente biologicamente indefinito (sono vivi? Sono morti?).

Il numero dei bambini uccisi dallo Stato-Erode non è quindi di 65 mila individui, ma molto superiore. Non si tratta di una città di piccole dimensioni che sparisce ogni anno: forse è una metropoli, è una piccola regione che viene nuclearizzata nel grembo materno mentre la popolazione si contrae mostruosamente, e – molto causalmente – il Paese, anche sotto un sedicente governo nazionalista e sovranista, importa a spese del contribuente milionate di africani, le cui cifre sembrano decisamente essere quelle di una sostituzione vera e propria.

Caro lettore sincero-democratico, qualche campanello in testa ti si accende?

C’è qualcosa che vuoi fare, che non sia dare spago a danari a qualche stupido gruppo pro-life?

Roberto Dal Bosco

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

-

Pensiero2 settimane fa

Pensiero2 settimane faLa giovenca rossa dell’anticristo è arrivata a Gerusalemme

-

Cervello1 settimana fa

Cervello1 settimana fa«La proteina spike è un’arma biologica contro il cervello». Il COVID come guerra alla mente umana, riprogrammata in «modalità zombie»

-

Salute2 settimane fa

Salute2 settimane faI malori della 15ª settimana 2024

-

Vaccini2 settimane fa

Vaccini2 settimane faVaccini contro l’influenza aviaria «pronti per la produzione di massa». Un altro virus fuggito da un laboratorio Gain of Function?

-

Spirito2 settimane fa

Spirito2 settimane faBergoglio sta «ridimensionando» il papato: parla mons. Viganò

-

Salute5 giorni fa

Salute5 giorni faI malori della 16ª settimana 2024

-

Pensiero6 giorni fa

Pensiero6 giorni faForeign Fighter USA dal fronte ucraino trovato armato in Piazza San Pietro. Perché?

-

Animali2 settimane fa

Animali2 settimane fa«Cicala-geddon»: in arrivo trilioni di cicale zombie ipersessuali e forse «trans» infettate da funghi-malattie veneree