Stato

Kennedy: «Stiamo andando verso un sistema in cui le élite scelgono la nostra leadership». In realtà ci siamo arrivati da un pezzo

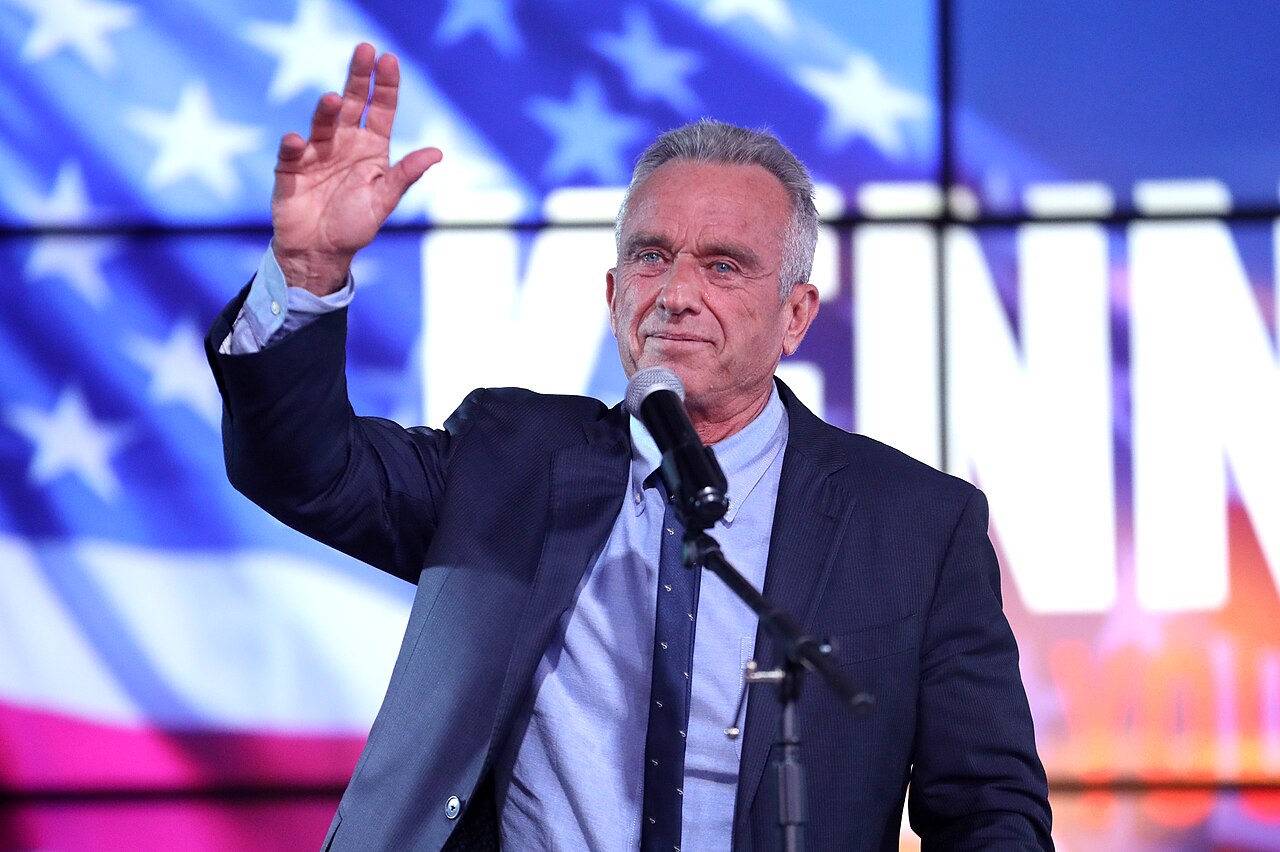

Il candidato presidenziale indipendente americano Robert F. Kennedy jr. ha commentato l’incredibile vicenda della Corte Suprema del Colorado che ha di fatto ordinato che il nome del candidato alle primarie repubblicane Trump fosse tolto dalle schede elettorali.

Il Kennedy, che il 9 ottobre aveva annunciato che si sarebbe candidato alla presidenza nel 2024 come indipendente invece che come democratico perché il Comitato nazionale democratico stava «truccando le primarie», ha espresso più volte la sua disapprovazione per la decisione del massimo tribunale coloradiano.

«La sentenza della Corte Suprema del Colorado fa sembrare l’America una repubblica delle banane. Perché tutti gli americani non capiscono che se possono fare questo a un ex presidente degli Stati Uniti, TUTTI sono vulnerabili alla punizione per crimini per i quali non sono mai stati condannati. La democrazia sarebbe un disastro totale» ha scritto Kennedy su Twitter.

«Se Trump viene tenuto fuori dall’incarico per decisione giudiziaria anziché essere sconfitto in elezioni corrette, i suoi sostenitori non ne accetteranno mai il risultato. Questo Paese diventerà ingovernabile» ha continuato in un altro post.

La testata americana Epoch Times ha intervistato Kennedy sull’argomento ottenendone un commento secco e preoccupante: «penso che stiamo assistendo sempre di più a questa tendenza sinistra e preoccupante verso il declassamento della democrazia. Stiamo andando verso un sistema in cui le élite scelgono la nostra leadership», ha detto Kennedy.

«È come nella vecchia Unione Sovietica, dove i leader dei partiti scelgono la leadership. Le agenzie federali sono state utilizzate come armi politiche contro il pubblico americano per impedire a chiunque di candidarsi tranne i leader scelti».

Sostieni Renovatio 21

«Non sono un fan di Trump, ma voglio che sia il popolo americano a decidere chi lo rappresenta, e voglio vincere in condizioni di parità e in una lotta leale, non con un intervento giudiziario che entra e si sbarazza della gente non gli piace».

Kennedy si è anche opposto al fatto che il tenente governatore della California (lo Stato in cui risiede) Eleni Kounalakis avesse ordinato la settimana scorsa al segretario di Stato Shirley Weber di esplorare «ogni opzione legale» per rimuovere il presidente Trump dal ballottaggio.

«Qualcuno deve spiegare al vicegovernatore Kounalakis che in democrazia scegliamo i candidati VOTANDO. Non con manovre legali per escluderli dalla votazione», ha scritto Kennedy. «Kounalakis ha stretti legami con Gavin Newsom (ovviamente), Kamala Harris e Nancy Pelosi. Non è solo un individuo con un programma. È profondamente inserita nell’establishment del partito democratico».

Kennedy sta scoprendo l’arcano dello Stato moderno: la democrazia, dove etimologicamente comanda il popolo, di fatto non esiste, vi è invece l’illusione della democrazia proiettata da un oligarcato mendace, corrotto e spietato.

In Italia il fenomeno dei politici scelti dalle élite sono una realtà incontrovertibile da anni – pensiamo ai deputati PD che sono «intellettuali» pompati sulle pagine del gruppo Espresso, prima di proprietà del finanziere Carlo De Benedetti, ora degli Agnelli-Elkanni, ma non solo a loro. L’impressione che i leader, a sinistra come a destra, siano scelti con una logica di «casting» può assalire varie volte nel corso dell’anno il cittadino elettore contribuente.

Il ruolo delle élite più o meno occulte nel creare e disfare il discorso politico secondo i loro interessi è alla luce del sole: la notizia, semmai, è il fatto che tale giuoco viene fatto senza più pudore alcuno. Ciò è vero specie dopo la pandemia, che è stato un momento di ridefinizione totale del paradigma dello Stato e del cittadino: non più lo Stato come espressione del cittadino, ma la sottomissione del cittadino allo Stato – anche se ciò significa calpestare la stessa Carta Costituzionale che dovrebbe costituire la base dello Stato. Non più, quindi, lo Stato di diritto, ma la schiavitù del popolo secondo l’arbitrio dei vertici e dei loro eventuali pupari.

Silvio Berlusconi e Donald Trump possono rappresentare una eccezione alla tendenza: sono infatti, almeno sulla carta, personaggi contigui per danari e conoscenze alle élite, ma che non dipendevano da esse, ricevendo quindi l’accusa di «populismo».

Il precedente storico spesso citato in questo caso è quello del settimo presidente americano Andrew Jackson (1767-1845), che, pure membro dell’alta casta washingtoniana, si rivoltò contro di essa inaugurando la corrente «populista» della politica americana. Con Trump, è stato notato, Jackson condivide la passione per una capigliatura estremamente caratteristica.

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Immagine di Gage Skidmore via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Stato

Quasi la metà della popolazione occidentale pensa che la democrazia sia «rotta»

Sostieni Renovatio 21

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Economia

La situazione industriale in Italia. Intervista al prof. Pagliaro

Ad agosto, l’Italia ha registrato l’ennesimo calo della produzione industriale, perdendo quasi il 3% sul corrispondente mese di agosto del 2024. I sindacati parlano apertamente di «più grande crisi produttiva dal dopoguerra». I dazi imposti dagli USA hanno fatto crollare l’export italiano di oltre il 21% solo ad agosto. E ancora peggio a settembre e ad ottobre, facendo crollare l’export, che era l’unica cosa che ancora reggeva dell’economia italiana a fronte di una domanda interna che ormai decresce persino per i consumi alimentari, i quali a settembre, pur aumentando in valore a causa dell’inflazione, si sono ridotti dell’1,8%: un valore enorme per il consumo più anelastico di tutti, quello alimentare.

Siamo quindi tornati a sentire il professor Mario Pagliaro per un aggiornamento sulla questione. Lo scienziato italiano da tempo sostiene come la rifondazione dell’IRI sia un’ineludibile necessità. «Il cambiamento è già iniziato», ci aveva detto a marzo.

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Dobbiamo ricordare ancora una vola che Lei è stato fra i primi a parlare del ritorno dello Stato dell’economia, e certamente il primo a darne conto pubblicamente mettendo in evidenza l’insieme dei nuovi investimenti industriali condotti dallo Stato, tramite la Cassa Depositi e Prestiti e altri veicoli di investimento. Ce ne sono stati di ulteriori?

Certo. Nel settore energetico Italgas ha acquisito e incorporato 2i Rete Gas divenendo il primo operatore della distribuzione del gas in Europa. In quello commerciale, la società del Tesoro Invitalia ha investito 10 milioni per acquisire una quota significativa del capitale di Coin. Non molti sanno lo Stato nel 2020 ha costituito il Fondo Salvaguardia Imprese, affidandone la gestione ad Invitalia, con cui acquisisce partecipazioni di minoranza nel capitale di imprese in difficoltà per rilanciarle e salvaguardare l’occupazione.

Nel settore industriale, a fine 2022 Invitalia era già entrata nel capitale sociale del produttore di treni passeggeri Firema ampliando ulteriormente nel 2024 il suo investimento con altri 17 milioni, quando ha anche contribuito a rilanciare lo storico stabilimento ex Ferrosud di Matera. La dotazione iniziale del Fondo era di 300 milioni di euro, ma è stata ulteriormente incrementata. È sufficiente visitare la pagina web del Fondo per vedere come lo Stato sia persino entrato nel capitale delle Terme di Chianciano.

E Lei pensa che questo schema, che di fatto è esattamente ciò che fece l’IRI quando nacque nel 1933, sia estendibile ad esempio al settore automobilistico?

Occorre chiedersi, piuttosto, cosa accadrà se lo Stato non interverrà ricreando l’industria automobilistica di Stato. La produzione automobilistica ha costituito il cuore dell’industria manifatturiera italiana dalla metà degli anni Trenta alla fine degli anni Novanta. Oggi, è al suo minimo storico. Nel 2025 la produzione di autoveicoli nei primi 6 mesi, è stata di sole 136.500 unità, in calo del 31,7% rispetto al già anemico dato di quasi 200mila veicoli prodotti nel primo semestre del 2024.

Quanti posti di lavoro e quante aziende subfornitrici è possibile mantenere con una produzione annua di 370mila autoveicoli? Erano le stesse domande che si ponevano Beneduce e Menichella quando suggerirono al governo di creare l’IRI.

In un quadro evidentemente difficile per l’economia italiana, Lei vede anche fatti positivi?

Certo. L’Italia è tornata a proiettarsi economicamente sul Vicino Oriente e sul Nord Africa. L’industria delle costruzioni italiana, che non casualmente vede lo Stato azionista dell’impresa più grande tramite la Cassa depositi e prestiti, è tornata a lavorare in molti Paesi del Vicino Oriente dove è apprezzata per le sue formidabili capacità. Enormi commesse sono state acquisite in Arabia Saudita. A settembre è stata inaugurata in Etiopia la Grand Ethiopian Renaissance Dam, ovvero la più grande diga ad uso idroelettrico mai realizzata in Africa: un’opera monumentale, interamente progettata e realizzata dall’industria italiana, con una capacità installata di oltre 5.000 MW: pari a quasi 5 centrali nucleari.

Ancora, pochi giorni fa a Tripoli Libia e l’Italia hanno firmato oggi il contratto per la realizzazione di un importante lotto dell’autostrada costiera libica, per un valore di circa 700 milioni di euro. A realizzare i lavori del lotto sarà un’altra grande azienda delle costruzioni italiana. Inutile forse sottolineare come tali progetti abbiano grandi ricadute in termini di sviluppo dei Paesi africani o mediorientali in questione, eliminando attraverso lo sviluppo economico le condizioni di sottosviluppo economico che portano all’emigrazione di massa verso l’Europa.

Iscriviti al canale Telegram ![]()

Ritiene che questo nuovo attivismo italiano nel Mediterraneo possa essere durevole?

Lo sarà certamente. Dai tempi di Roma, la ricchezza dell’Italia è dipesa dalla sua capacità di proiettarsi nel mare di cui è al centro proprio sull’Africa e sul Vicino Oriente.

Nel farlo, l’Italia portò in questi Paesi anche la sua civiltà, per la quale è amata ed apprezzata da quei popoli ancora oggi. Si tratta esattamente del progetto «Eurafrica» elaborato dai geniali geopolitici italiani della prima metà del Novecento, che poi sarà fatto proprio dai governi italiani succedutisi fino ai primi anni Novanta .

Nel farlo, l’Italia conoscerà una vera e propria rinascita economica e infrastrutturale. Infatti, sono finalmente in costruzione la nuova linea ferrata ad alta capacità fra Napoli e Bari, e quella fra Catania e Palermo, oltre a numerosi cantieri di strade e ferrovie già aperti in Calabria.

Ai giovani italiani che emigravano fino a pochi mesi fa oltre le Alpi, suggerisco di unirsi invece alle imprese italiane che si stanno proiettando verso il Vicino Oriente, il Nordafrica e il Corno d’Africa. Molte commesse sono già state acquisite, e molte altre lo saranno: non si tratta solo di grandi opportunità di lavoro e di crescita professionale. Ma di cooperazione per la pace e lo sviluppo comune con popolazioni giovani ed entusiaste: curandone la crescita con grandi lavori pubblici e un nuovo e molto più grande interscambio commerciale, l’Italia uscirà dalla depressione economica e dall’inverno demografico, e farà finalmente fiorire il proprio Mezzogiorno.

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Immagine di Axel Bührmann via Flickr pubblicata su licenza CC BY 2.0

Pensiero

Separazione delle carriere, equivoci vecchi e nuovi. Appunti minimi in tema di future riforme della Giustizia

Sostieni Renovatio 21

Aiuta Renovatio 21

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

-

Spirito6 giorni fa

Spirito6 giorni faIl vescovo Strickland denuncia Papa Leone e i vescovi per aver scandalizzato i fedeli

-

Spirito2 settimane fa

Spirito2 settimane faMons. Viganò: la mano di Satana ha vergato la nota dottrinale «Mater populi fidelis»

-

Salute2 settimane fa

Salute2 settimane faI malori della 45ª settimana 2025

-

Intelligence1 settimana fa

Intelligence1 settimana faIl potere della vittima

-

Intelligence2 settimane fa

Intelligence2 settimane faLe profezie di Yuri Bezmenov

-

Bioetica2 settimane fa

Bioetica2 settimane faIn Nuova Zelanda i bambini vengono lasciati morire se nascono vivi dopo gli aborti

-

Intelligenza Artificiale2 settimane fa

Intelligenza Artificiale2 settimane faUn trilione di dollari a Musk se piazza sul pianeta milioni di robot umanoidi: la sua «legione»?

-

Gender1 settimana fa

Gender1 settimana faPapa Leone XIV incontra in Vaticano omosessuali «sposati» legati a Cavalieri di Malta e società AI