Scuola

Dal ricatto del vaccino genico alla scuola digitalizzata: intervento di Elisabetta Frezza al convegno su Guareschi

Renovatio 21 pubblica un brano dell’intervento di Elisabetta Frezza al convegno «Guareschi l’attualità di un genio multiforme» tenutasi sabato 6 aprile presso Palazzo Gambacorti a Pisa.

Mille cose si potrebbero dire sull’argomento. Ma conviene partire dalle quattro paginette intitolate «La rivoluzione d’ottobre» inserite del Corrierino delle Famiglie.

Da padre di famiglia, Guareschi si era fatto una idea ben precisa della scuola di Stato. E se vogliamo fare un tuffo nell’attualità – intendo proprio nel qui e ora – dobbiamo rileggere quel racconto.

Sostieni Renovatio 21

La Pasionaria era già pronta per uscire: si sedette con molta serietà sull’angolo del divano.

– Me aspetto – disse.

Mi alzai e, agguantata la giacchetta, me la infilai.

– Sono pronto anche io – risposi avviandomi verso la porta. Ma la Pasionaria non si alzò e, quando fui sul pianerottolo e non la vidi arrivare, tornai sui miei passi e trovai la Pasionaria ancora seduta dignitosamente sull’angolo del divano.

– E allora? – domandai.

– La barba – rispose la Pasionaria senza scomporsi.

Ora bisogna considerare che io, nato nel cuore dell’Emilia, terra di grandi passioni, sono un impulsivo e così, spesso mi accorgo di aver detto cose che non ho avuto il tempo di pensare. Davanti a quella assurda pretesa, mi ribellai con irruenza.

– Tua madre mi ha conosciuto che avevo la barba lunga, mi ha sposato che avevo la barba lunga e non si è mai sognata neppure che io, per uscire con lei, dovessi farmi la barba. Chi sei tu che avanzi simili pretese?

– Io sono me – rispose calma, quasi gelida, la Pasionaria.

Andai a farmi la barba. Poi dovetti cambiarmi anche la giacca e i calzoni e spolverarmi le scarpe: ma feci tutto ciò con tale aria di superiorità e di disgusto che, se non ha la pelle di rinoceronte, la Pasionaria deve averlo capito perfettamente.

Camminammo in silenzio per le strade del dolce autunno milanese e ben presto arrivammo dove dovevamo arrivare. Nel piazzale davanti alla scuola c’era gente: mamme, babbi, bambini, bambine e bidelli come nelle prime pagine di Cuore: e io ripensai all’altra volta, quando avevo portato nello stesso piazzale Albertino e poi lo avevo abbandonato ed egli era scomparso nella mandria, come un mattone nel muro.

Io sentivo nella mia mano la piccola mano tiepida della Pasionaria e vedevo le mamme ed i bimbi ed i babbi, ma non respiravo l’aria di Cuore e non pensavo alle paroline zuccherate di Edmondo De Amicis.

Avevo la bocca piena di parole amare e le masticavo a bocca chiusa e le mandavo giù, una per una, e molte mi si fermavano in gola. Ancora una volta dunque sta per avvenire il sopruso e io dovrò lasciare la tua mano, Pasionaria, e tu andrai ad incunearti nel buchino rimasto aperto nel muro.

Dunque addio anche a te, Pasionaria: tu esci dalla mia vita ed entri nella vita dello Stato.

Ti insegneranno l’ipocrisia statale e i tuoi pensieri non saranno più tuoi e vedrai le cose con gli occhi del Ministero.

Adios, Pasionaria.

Anche questa volta, come per Albertino, io dovrò accettare il sopruso, dovrò aggiogare anche te, con le mie mani, al barbaro, orrendo, smisurato carro dello Stato.

Adios, Pasionaria!

Io, un tempo, quando sfogliavo le vecchissime Domeniche del Corriere, leggevo sorridendo la spiegazione de Le nostre pagine a colori, e mi facevano pena le donnette dei lontani paesi del mezzogiorno che si mettevano in rivoluzione per impedire che vaccinassero i loro bambini. Ma allora non capivo un accidente e pensavo alla greve ignoranza, e alle nebbie grasse della superstizione che inducevano le povere donnette a reputare i medici governativi emissari di chi sa mai quale paurosa centrale di maleficio. E invece le donnette agivano per istinto e credevano di difendere le loro creature dal maleficio, mentre le difendevano dal sopruso dello Stato.

È un sopruso necessario ma la lancetta del medico che, per legge, inocula il benefico vaccino nel braccino di vostro figlio, è una zanna del gran mostro, lo Stato, che uncina una nuova tenera vittima.

Adios, Pasionaria: io adesso abbandonerò la tua mano tiepida e ti sacrificherò al dio crudele creato dalla gente che non crede in Dio perché, se vi credesse, potrebbe vivere felice all’ombra delle sue Eterne Leggi.

Adios, Pasionaria: lo Stato fa le strade e fa camminare le ferrovie e illumina le città, di notte, ma ci toglie la libertà, e regola i nostri atti e anche i nostri pensieri, e sempre più ci avvince nella matassa ormai inestricabile delle sue leggi e dei suoi regolamenti, e sempre più ci trasforma in trascurabili ingranaggi di un’orrenda macchina che consuma sangue e serve solo a macinare aria.

E io che mi indigno se il treno ritarda di cinque minuti, il treno dello Stato, io ora sono pieno di amarezza perché debbo permettere che lo Stato mi porti via la mia bambina per insegnarle l’abicì governativo.

Quale tempesta nel tenero cranio di un povero borghese che cerca di difendere la propria personalità e quella dei suoi figlioli da quel mostro che egli stesso ha contribuito a creare e che egli stesso alimenta, togliendosi il pane di bocca.

Adios, Pasionaria.

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Ormai le squadre si erano composte e le mamme e i padri si erano ritirati in mezzo al piazzale e i bambini erano rimasti tutti soli, addossati al muro della scuola.

Mancava soltanto la Pasionaria ed io allentai le dita.

In quel momento le porte si aprirono ed i bambini cominciarono ad entrare.

Un tassì era fermo all’angolo: lo raggiunsi di corsa e, spalancato lo sportello, mi buttai dentro come un sacco di patate.

La macchina partì di gran carriera e navigò per le strade di Milano e puntò verso la periferia. E, quando fu davanti all’acqua azzurra dell’Idroscalo, la macchina si fermò e noi scendemmo.

Dico “scendemmo” perché la Pasionaria era con me.

La Pasionaria era col ribelle. I viali attorno al laghetto erano pieni di sole e deserti e ci divertimmo parecchio.

Ma io pensavo che a casa ci aspettava lo Stato: Margherita.

E questo mi amareggiò il divertimento. E quando a mezzogiorno tornammo, Margherita domandò alla Pasionaria com’era andata e la Pasionaria rispose che era andato tutto bene, che la signora maestra era buona, eccetera eccetera.

Poi mi guardò strizzandomi l’occhio perché si era stabilito che lei avrebbe dovuto dire questo e quest’altro, e così, con una strizzatina d’occhio, finì la mia rivoluzione d’ottobre.

La scuola è il luogo in cui chi, pro tempore, pilota l’imbarcazione (il kybernètes, il timoniere) e pensa per questo di essere onnipotente, può mettere le mani sul futuro, materialmente. Può plasmare un materiale umano sterminato e metterlo in forma secondo le proprie esigenze e secondo la propria idea di come debba girare il mondo.

E così può sfornare, pronta per l’uso, manovalanza uguale e obbediente riducendo all’osso gli errori di sistema (cioè, i «ribelli» dell’idroscalo che si ostinano a pensare propri pensieri). «Ti insegneranno l’ipocrisia statale e anche i tuoi pensieri non saranno più tuoi e vedrai le cose con gli occhi del Ministero…sempre più ci trasforma in trascurabili ingranaggi di un’orrenda macchina che consuma sangue e serve solo a macinare aria».

Materialmente, dicevamo. Abbiamo fresco il ricordo del biennio pandemico in cui la scuola è stata un laboratorio nel laboratorio (l’UNESCO lo ha definito «l’esperimento di più vasta scala nella storia dell’istruzione»). Sulla scuola si è abbattuta, non a caso, una alluvionale normativa d’emergenza a carattere speciale, che si è contraddistinta per un grado di inflessibilità e di morbosa creatività rimasto ineguagliato nel panorama internazionale.

Ricordiamo i rituali delle abluzioni col disinfettante; i sensi unici alternati nei corridoi; le misurazioni col metro tra le rime buccali; la quarantena dei fogli e la disinfestazione del materiale scolastico; il divieto di uscire dal recinto segnato con il nastro adesivo o delimitato con il plexiglas; il divieto di passarsi una matita; ricordiamo le stanze di isolamento se uno starnutiva.

Ricordiamo il ricatto: solo se ti sottoponi a un trattamento sanitario, tra l’altro in fase di sperimentazione, puoi salire sull’autobus che ti porta a scuola, puoi fare sport, entrare in un museo, in un teatro, in un cinema, puoi frequentare l’università e la biblioteca.

Tutto questo ha consentito, sempre non a caso, di raggiungere in tempi compressi, in unica soluzione, traguardi insperati.

Quell’esperimento ha sortito cioè, come da programma, un effetto catapulta: certamente sulla strada della digitalizzazione secondo i desiderata di Big Tech («se i dati sono il nuovo petrolio, la scuola è il nuovo Texas»), ma anche sulla strada della medicalizzazione e psichiatrizzazione pervasive.

Aiuta Renovatio 21

Ora, questa è la scuola del mondo grande, quello, per dire, in scala 1 a 1. Qualitativamente, non è cambiata di una virgola.

Conversando di giovani e vecchi, con Gio’ (al secolo Gioconda Cicòn, la domestica di casa, «che ragiona a modo suo e non si sa mai dove può arrivare») Margherita dice: «Giovannino, non mi pare una novità: È la lotta che dura da quando è nato il mondo. È la dura legge umana: i giovani sentono come loro primo dovere quello di seppellire i vecchi». «Sì Margherita» risponde Giovannino «Ma ora la faccenda è degenerata perché i giovani cercano di seppellirci mentre siamo ancora vivi». «Giovannino, la colpa non è dei giovani…Questa è l’era della forza nucleare, dei cervelli elettronici, della missilistica e del cosmo. Il tempo, adesso, lo si misura a millesimi di secondo e c’è in tutto una fretta maledetta». Interviene Gio’: «Senza contare…che la forza atomica, i missili, l’elettronica e via discorrendo li avete inventati voi vecchi. Mi fanno ridere, questi vecchi che danno a noi giovani uno schioppo carico e poi pretenderebbero che noi si andasse a caccia con la fionda. Che inventano la Tv e poi si lamentano se ci divertiamo a guardarla…».

Dunque, c’erano già persino i cervelli elettronici, e non occorre aggiungere nulla. Nemmeno sulla drammatica irresponsabilità degli adulti, sempre più infantilizzati, di fronte allo scempio che si consuma davanti ai loro occhi a una velocità supersonica. La fretta, «la fretta maledetta», è una componente decisiva del disegno.

Bene, in quella scuola, in questa scuola, bisogna andarci ben attrezzati (e l’attrezzatura, evidentemente, va messa a punto altrove) per poter affrontare il Leviatano che vuole trasformarti in una macchinetta assemblata con componenti di serie, con tutti i pezzettini al posto giusto, come vuole l’impresario.

La complicità che nel racconto corre tra padre e figlia, quel germe di disobbedienza interiore, va sì innaffiato, ma va allo stesso tempo anche domato, perché sennò si rischia davvero la rivoluzione e non si sa dove si va a finire. Non è facile bilanciare i due stimoli, è un sottile lavoro di precisione che spetta a chi sta a casa.

Anche perché l’opera indefessa di questo mostro, che semina nella scuola secondo i suoi bisogni per raccogliere la sua messe, si incrocia con quello della grande macchina mediatica, un altro tentacolo della stessa piovra, anch’essa descritta da Guareschi con la consueta efficacia. «Si sa: la gente ha fretta e non vuole complicazioni. Ogni giorno di più si disabitua a pensare, a ragionare, a leggere. Vuole che tutto sia semplificato, ridotto in pillole. Chiede cose già pensate, ridotte a slogan, facili da fissare nella memoria. Vuole soprattutto cose ridotte a immagini».

E ancora: «La TV è il mezzo ideale per soddisfare le esigenze di questa gente frettolosa e superficiale e qui si annida il tremendo pericolo…può diventare un vero flagello…falsando la storia e la realtà, crea dei falsi eroi, dei falsi modelli di vita e determina nella massa sprovveduta quella confusione di valori e di idee che la trasformano in una vera “fabbrica dei cretini”».

La fabbrica funziona a pieno regime e a ciclo continuo, genera senza tregua il copione della fiction, della menzogna che ci viene propinata come verità non discutibile; alla quale la scuola si allinea fornendo idee prepensate, pacchetti ideologici preconfezionati (invece della cassetta degli attrezzi per formarsi un pensiero autonomo), addirittura finte proteste preorganizzate, con il loro corredo di slogan e di messaggi pubblicitari e servite pronte per accarezzare il desiderio di trasgressione che fisiologicamente alberga nei più giovani. La protesta basta inscatolarla, infiocchettarla e, in questo modo, disinnescarla, renderla del tutto inoffensiva.

Anzi, funzionale al consolidamento del sistema che si fa forte del falso pluralismo inscenato per le giovani masse a trazione mediatica. Abbiamo visto addirittura gli scioperi promossi e persino premiati dal ministero con note di encomio (e di demerito a chi non aderisce), in un cortocircuito logico nel quale si sono messi tutti a girare, come i criceti nella ruota. Senza minimamente accorgersi di prestarsi come carne da cannone a favore di chi amministra il teatrino e si gode dall’alto l’obbedienza dei burattini.

I «cervelli elettronici» di cui diceva Margherita oggi si sono paurosamente evoluti dal punto di vista tecnologico, e stanno conquistando un territorio sempre più esteso, con il correlativo ritiro delle funzioni cerebrali organiche, sempre più atrofiche. La scuola 4.0 in via di rapidissimo allestimento non è altro che una immensa sala giochi in cui la tempesta di immagini (di fantasmi), sostituisce lo studio delle leggi della realtà. E la scuola 4.0 sarà, come da programma, l’apoteosi della fabbrica dei cretini.

Sostieni Renovatio 21

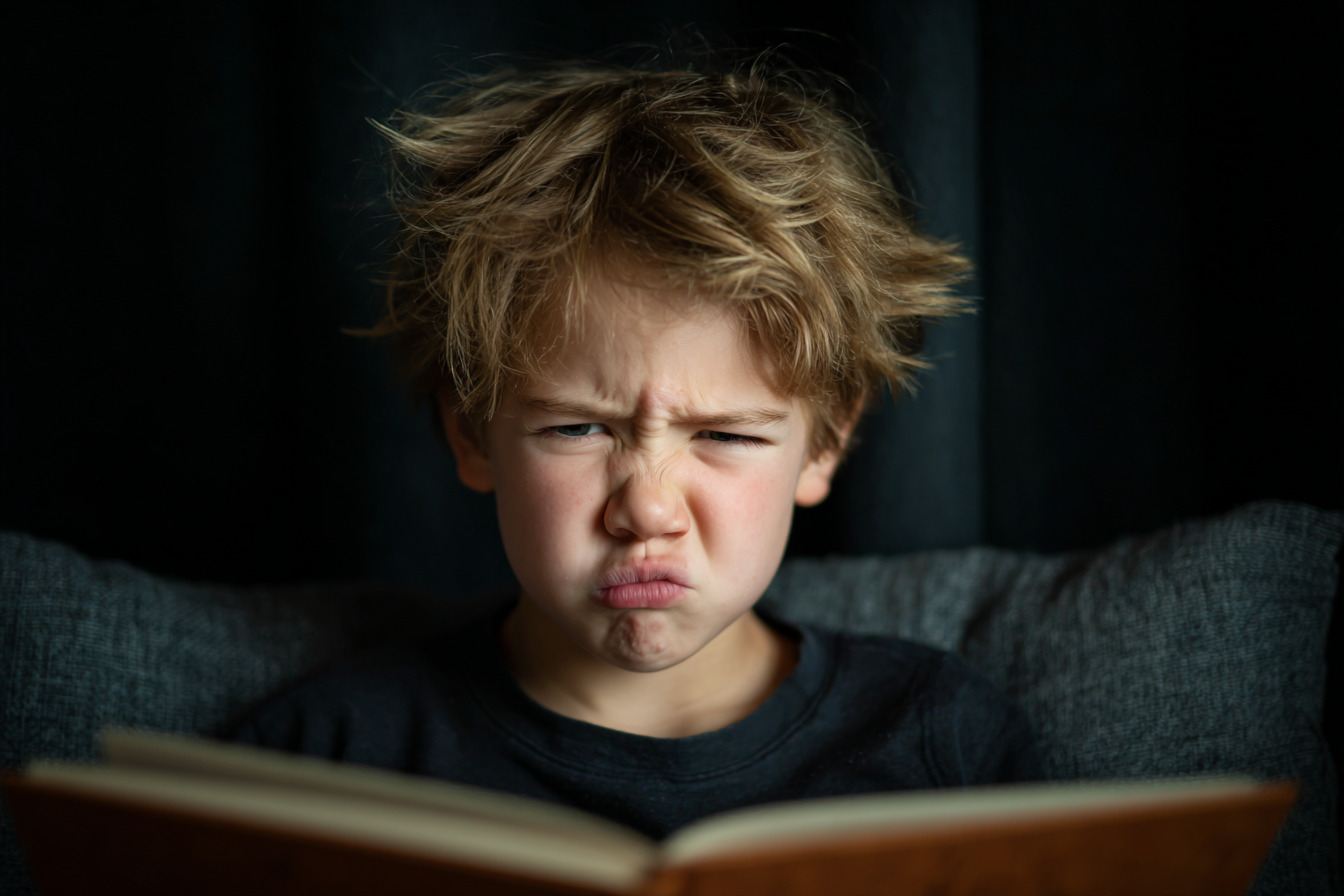

Intanto i libri di testo (ciò che ne rimane) sono sempre più zeppi di immagini e vuoti di parole, e le poche parole, appunto, sono ridotte a slogan; ma senza la parola non c’è ragionamento e nello sforzo di parlare, di leggere, di scrivere, cova il seme della libertà – dove libertà è il sapersi emancipare da visioni settarie, parziali, ideologiche, imposte dall’esterno, per imparare ad abbracciare il reale e a interpretarlo da sé.

E a proposito di parole: le riforme scolastiche – e quindi gli atti amministrativi e, a pioggia, tutte le scartoffie che viaggiano nei labirinti della burocrazia scolastica – parlano inglese. Sono intrisi di formulette globish tratte dalla pedagogia anglosassone (infatti si ispirano a modelli pedagogici già sperimentati oltreoceano, e già lì rivelatisi fallimentari: un bizzarro paradosso), impastate insieme a uno pseudo italiano di rara bruttezza, fatto di stilemi stereotipati, tanto orecchiabili quanto tossici.

Il linguaggio, si sa, è uno strumento impareggiabile per fabbricare incantesimi e ricreare la realtà. Il mondo della scuola, sempre non a caso, batte una lingua parallela, una lingua barbara, coniata apposta per adulterare il senso stesso dell’istituzione.

Questo la dice lunga sul degrado, prima ancora che culturale, estetico, che ha investito la scuola. E sulla colonizzazione culturale che, anche per questa via, ci stiamo gioiosamente autoinfliggendo. Diceva Elémire Zolla negli anni Sessanta del Novecento, con un adagio folgorante: «come macilenti gatti di periferia, gli italiani si ostinano a nutrirsi dei rifiuti altrui».

Sull’aspetto della colonizzazione culturale, in quegli anni anche Guareschi ci aveva anticipato qualcosa. Egli parla del 1945 come della «seconda scoperta dell’America». E dice che «Prima della seconda scoperta dell’America era difficile vivere perché ci assillavano, in gran numero, dubbi e incertezze».

Adesso, tutto è diventato straordinariamente facile, avendo l’America posto generosamente a nostra disposizione, attraverso il famoso “piano Marshall”, una completa gamma di test che ci permette di trovare una risposta precisa a qualsiasi interrogativo.

Ogni problema di qualche importanza è stato accuratamente studiato dagli americani. Tecnici di tutti i settori dell’industria, del commercio e della scienza, psichiatri, psicologi, psicanalisti, cardiologi, oculisti, otorinolaringoiatri, esperti di public relation e via discorrendo, hanno affrontato di petto i vari problemi, sezionandoli e analizzandone ogni possibile aspetto, sì da poter trasformare la massiccia questione in tante questioncelle parziali, di facile soluzione…Il concetto è chiaro: sezionando il problema in tanti piccoli, facili, elementari quesiti, per avere una risposta sicura a un qualsiasi] interrogativo, basterà rispondere alle varie domandine.

In pratica la cosa è ancora più semplice perché l’interessato si limita a tracciare una crocetta a fianco della risposta già stampata nel test. Poi, tenendo presente che ogni risposta di serie A vale 1, ogni risposta di serie B vale 2 e ogni risposta di serie C vale 3, si passa a fare la somma…

Sono un guidatore d’automobile buono, mediocre o pessimo? Sono estroverso o introverso? Il mestiere che faccio è quello giusto? Ho fiducia in una giustizia superiore? Ecc. ecc.

Gli americani hanno pensato a tutto e, per ogni dubbio, per ogni incertezza, per ogni nobile desiderio d’approfondire la conoscenza di se stessi, c’è un test, risolto il quale non possono più sussistere dubbi e incertezze».

Oggi la docimologia della crocetta si è impadronita a pieno titolo della scuola e dell’università (che va a crocette) e così gli studenti vengono valutati, ma vengono anche schedati e incanalati sempre più precocemente nell’imbuto di una carriera decisa in base a ciò che stabiliscono i responsi degli oracoli algoritmici, quelli che leggono crocette e predicono futuri, e predicendoli li condizionano, li predeterminano: INVALSI è precisamente questa roba qua: è la nuova Pizia che, dal suo impenetrabile onfalòs, predice i destini e preimposta le vite, in modo incontrollabile e insindacabile da parte umana. E così ingabbia ciascuno, fin da piccolo, nella propria stia.

Eppure, in un mondo sensato, la scuola sarebbe una cosa così facile, persino banale, da realizzare, se solo ci fosse la volontà e non prevalessero interessi egemonici alieni.

Alla scuola spetta l’esclusiva di un compito specifico e indispensabile in una compagine sociale, un compito che altrimenti nessun altro fa: quello di alfabetizzare (è infatti attraverso il segno che l’uomo lascia traccia, fissa il suo messaggio e lo tramanda), e di trasmettere la conoscenza (con particolare riguardo agli invarianti, alle conoscenze che hanno resistito alla prova del tempo); di iniziare al sapere teoretico, che vuol dire afferrare le cause, elevarsi alle leggi, agli universali, che sono strumenti di comprensione della realtà.

E lo dovrebbe fare stando al riparo dai venti delle mode, dal magma della attualità e delle suggestioni mediatiche, dai flussi emotivi e dagli slogan corrivi della propaganda; ripartendo dalle radici del linguaggio e della scrittura (dal segno), ineludibili chiavi di accesso all’imponente deposito di scienza, arte, letteratura, che – attenzione! – non va ascritto alla categoria del passato sic et simpliciter, ma a quella del durevole, dell’eterno.

Il primo dei servizi che la scuola dovrebbe onorare è appunto quello di coltivare il linguaggio affinché tutti siano in grado di esprimersi, di ascoltare e di comprendere gli altri e così uscire dal proprio guscio autoreferenziale, superando la limitatezza e l’istintività della propria esperienza contingente attraverso la conoscenza delle leggi che la regolano.

È solo così che la scuola può essere davvero vivaio e palestra di libertà, e restituire ai più giovani, insieme alla cognizione della realtà e insieme al senso delle dimensioni che servono a prenderne le misure – vale a dire l’altezza, la profondità, la distanza: dimensioni dimenticate, insieme alla memoria – anche una solidità interiore andata quasi completamente distrutta.

In una scuola che tornasse a essere scuola, l’opera di Guareschi sarebbe una straordinaria antologia, perché vi si ritrova l’uso magistrale della parola vera, mai adulterata o corrotta: della parola nel suo nitore sorgivo. Che è il contrario esatto della barbarie degli slogan.

Aiuta Renovatio 21

Giorgio Agamben, rara avis in una accademia agonizzante e gregaria, fin dalle primissime battute del fenomeno pandemico ha saputo leggere gli accadimenti in controluce con grande lucidità e rigore giuridico (e infatti è stato subito isolato come fosse un appestato). Ha scritto una serie di brevi commenti di rara bellezza. Tra gli altri, Virgole e fiamme (giugno 2023).

«A un amico che gli parlava del bombardamento di Shangay da parte dei giapponesi, Karl Kraus rispose: “So che niente ha senso se la casa brucia. Ma finché possibile, io mi occupo delle virgole, perché se la gente che doveva farlo avesse badato a che tutte le virgole fossero nel punto giusto, Shangay non sarebbe bruciata”. Come sempre, lo scherzo nasconde qui una verità che vale la pena di ricordare. Gli uomini hanno nel linguaggio la loro dimora vitale e se pensano e agiscono male, è perché è innanzitutto viziato il rapporto con la loro lingua. Noi viviamo da tempo in una lingua impoverita e devastata, tutti i popoli, come Scholem diceva per Israele, camminano oggi ciechi e sordi sull’abisso della loro lingua ed è possibile che questa lingua tradita si stia in qualche modo vendicando e che la vendetta sia tanto più spietata quanto più gli uomini l’hanno guastata e negletta. Ci rendiamo tutti più o meno lucidamente conto che la nostra lingua, [impoverita e devastata] si è ridotta a un piccolo numero di frasi fatte, il vocabolario non è mai stato così stretto e consunto, il frasario dei media impone ovunque la sua miserabile norma, nelle aule universitarie si tengono lezioni in cattivo inglese su Dante: come pretendere in simili condizioni che qualcuno riesca a formulare un pensiero corretto e ad agire in conseguenza con probità e avvedutezza? Nemmeno stupisce che chi maneggia una simile lingua abbia perso ogni consapevolezza del rapporto tra lingua e verità e creda pertanto di poter usare secondo il suo tristo profitto parole che non corrispondono più ad alcuna realtà, fino al punto di non rendersi più conto di star mentendo. La verità di cui qui parliamo non è solo la corrispondenza tra discorso e fatti, ma, ancor prima di questa, la memoria dell’apostrofe che il linguaggio rivolge al bambino che proferisce commosso le sue prime parole. Uomini che hanno smarrito ogni ricordo di questo sommesso, esigente, amoroso richiamo sono letteralmente capaci, come abbiamo visto in questi ultimi anni, di qualsiasi scelleratezza. Continuiamo, pertanto, a occuparci delle virgole anche se la casa brucia, parliamo tra noi con cura senz’alcuna retorica, prestando ascolto non soltanto a quello che diciamo, ma anche a quello che ci dice la lingua, a quel piccolo soffio che si chiamava un tempo ispirazione e che resta il dono più prezioso che, a volte, il linguaggio – che sia canone letterario o dialetto – può farci».

Mondopiccolo – inteso qui in senso lato, cioè non solo «quella fettaccia di terra che sta tra il fiume e il monte», ma un po’ tutto il mondo creato dalla penna di Guareschi, quel mondo nel quale le storie zampillano così, in natura (non sono altro – ci dice l’autore – che «fatti di cronaca inventati che alla fine riescono molto più verosimili di quelli veri» o, altrove, «gesta che sanno di omerico e di fanciullesco insieme»), è un piccolo mondo a misura di bambino, che però contiene in sé, e custodisce, il respiro dell’universale. Dove ogni cosa è messa al suo posto e, se non lo era, alla fine ci torna.

Questo mondo è costruito con persone vere, animali veri, cose vere che un bambino è in grado di vedere coi suoi occhi fin dentro la loro anima: perché anche i cani (Amleto, Gringo, Ful), anche i fiumi e le campane in quel mondo hanno un’anima; ed è raccontato con parole che un bambino è in grado di capire al volo, senza bisogno di un traduttore.

Questo mondo un bambino, un ragazzino, lo manda giù dritto. E lo trattiene inciso nella sua memoria immunitaria. Anche quando commuove – e succede molto spesso proprio perché tocca le corde più profonde – mai induce alla tristezza, men che meno alla disperazione. Semmai, fa sentire più vicino il cielo, lo fa scendere alla nostra altezza. Persino la drammatica esperienza concentrazionaria, su cui tanti hanno scritto tante pagine cupe, viene resa in una chiave nuova perché piena di speranza.

In Diario Clandestino, dedicato «ai miei compagni che non tornarono», Guareschi racconta come, rimasto solo «con le cose che avevo dentro», ha scavato e scavato fino a che è riuscito a «ritrovare un prezioso amico: me stesso». Il traguardo di una vita.

Le opere di Guareschi hanno gli ingredienti giusti per essere un buon cibo per tutte le età, capace di rilasciare per ogni età i nutrienti più adatti. Ma se si ha la fortuna di entrare in contatto con lui da bambini, gli si diventa amici e poi vi si ritrova una casa per il resto della vita, quando si ha voglia o bisogno di respirare profumo di pulito.

Rilascia ricordi, rilascia archetipi. Le battute penetrano nel lessico famigliare. Ma soprattutto, lì dentro si respira la fede, quella che cova dentro il cuore, per un Dio creatore e padre che governa le cose e alla fine in qualche modo le mette tutto al loro posto. Al tempo stesso, alla scuola di Guareschi, uno non può venire su bigotto o clericale, il che è una garanzia oggettivamente impagabile.

Il messaggio straordinario lasciato ai posteri da Guareschi sta infatti condensato in quel passo di «Don Camillo e don Chichì» in cui don Camillo, angustiato per il mondo che corre rapido verso la propria autodistruzione e per l’uomo che sta dissipando il patrimonio spirituale che in migliaia di anni aveva accumulato, chiede al Cristo cosa noi possiamo fare. E il Cristo, sorridendo (e anche quel sorriso ha il suo perché, perché conforta, e ci fa capire che non ha proprio senso agitarsi tanto, ma bisogna concentrarsi sull’essenziale e affidarsi a chi può buttare tutto all’aria muovendo «l’ultima falange del mignolo della mano sinistra»), gli spiega che ciò che dobbiamo fare è una cosa soltanto, ovvero «ciò che fa il contadino quando il fiume travolge gli argini e invade i campi: bisogna salvare il seme».

Perché «quando il fiume sarà rientrato nel suo alveo, la terra riemergerà e il sole l’asciugherà. Se il contadino avrà salvato il seme, potrà gettarlo sulla terra resa ancor più fertile dal limo del fiume, e il seme fruttificherà e le spighe turgide e dorate daranno agli uomini pane, vita e speranza…». (…)

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Scuola

Scuola: puerocentrismo, tecnocentrismo verso la «società senza contatto». Intervento di Elisabetta Frezza al convegno di Asimmetrie.

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Sostieni Renovatio 21

Iscriviti al canale Telegram ![]()

Aiuta Renovatio 21

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Aiuta Renovatio 21

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Pensiero

Se la realtà esiste, fino ad un certo punto

I genitori si accorgono improvvisamente che la biblioteca scolastica mette a disposizione degli alunni strani libri «a fumetti» dove si illustra amabilmente il bello della liaison omoerotica.

L’intento degli autori è inequivocabile, quello di presentare un modello antropologico indispensabile per una adeguata formazione dell’individuo in crescita… Meno chiaro appare nell’immediato se la scuola, nel senso dei suoi responsabili vicini o remoti, di questa trovata educativa abbiano coscienza e conoscenza.

Di istinto, i genitori dell’incolpevole alunno si chiedono se tutto ciò sia proprio indispensabile per uno sviluppo armonico della psicologia infantile, magari in sintonia con i suggerimenti più elementari della natura e della fisiologia.

Tuttavia, poiché anche lo zeitgeist ha una sua potenza suggestiva, a frenare un po’ il comprensibile sconcerto, in essi affiora anche qualche dubbio sulla adeguatezza culturale dei propri scrupoli educativi, tanto che sono indotti a porsi il dubbio circa una loro eventuale inadeguatezza culturale rispetto ai tempi, votati come è noto, a sicure sorti progressive.

Ma il caso riassume bene tutto il paradosso di un fenomeno che ha segnato questo quarto di secolo e soltanto incombenti tragedie planetarie, mettono un po’ in sordina, finché dagli inciampi della vita quotidiana esso non riemerge con tutta la sua inaspettata consistenza.

Infatti la domanda sensata che si dovrebbero porre questi genitori, è come e perché una anomalia privata abbia potuto meritare prima una tutela speciale nel recinto sacro dei valori repubblicani, per poi ottenere il crisma della normalità e quindi quello di un modello virtuoso di vita; il tutto dopo essersi insinuata tanto in profondità da avere disattivato anche quella reazione di rigetto con cui tutti gli organismi viventi si difendono una volta attaccati nei propri gangli vitali da corpi estranei capaci di distruggerli.

Eppure, per quanto giovani possano essere questi genitori allarmati, non possono non avere avvertito l’insistenza con cui questa merce sia stata immessa di prepotenza sul mercato delle idee, quale valore riconosciuto, dopo l’adeguata santificazione dei cultori della materia ottenuta col falso martirio per una supposta discriminazione. Quella che già il dettato costituzionale impediva ex lege.

Sostieni Renovatio 21

Ma tutta l’impalcatura messa in piedi intorno a questo teatro dell’assurdo in cui i maschi prendono marito, le femmine si ammogliano nelle sontuose regge sabaude come nelle case comunali di remote province sicule, non avrebbe retto comunque all’urto della ragione naturale e dell’evidenza senza la gioiosa macchina da guerra attivata nel retrobottega politico con il supporto della comunicazione pubblica e lasciata scorrazzare senza freni in un mortificato panorama culturale e partitico.

Nella sconfessione della politica come servizio prestato alla comunità, secondo il criterio antico del bene comune, mentre proprio lo spazio politico è in concreto affollato da grandi burattinai e innumerevoli piccoli burattini, particelle di un caos capace di tenere in scacco «il popolo sovrano». Una parte cospicua del quale si sente tuttavia compensato dalla abolizione dei pronomi indefiniti, per cui tutte e tutti possono toccare con mano tutta la persistenza dei valori democratici.

Non per nulla proprio in omaggio a questi valori è installato nella anticamera della presidenza del Consiglio, da anni funziona a pieno regime un governo ombra, quello terzogenderista dell’UNAR. Un ufficio che ha lavorato con impegno instancabile, e indubbia coerenza personale, alla attuazione del «Piano» (sic) elaborato già sotto i fasti renziani e boschiani, per la imposizione capillare nella società in generale e nella scuola in particolare, di tutto l’armamentario omosessista.

Il cavallo di battaglia di questa benemerita entità governativa è la difesa dei «diritti delle coppie dello stesso sesso», dove sia il «diritto», che la «coppia» hanno lo stesso senso dei famosi cavoli a merenda.

Ecco dunque un esempio significativo ed eccellente di quella desertificazione della politica per cui il governo ombra guidato da interessi particolari in collaborazione e in sintonia con centri di potere radicati in istituzioni sovranazionali, possa resistere ad ogni cambio di governo istituzionale senza che ne vengano disinnescati potere e funzioni.

I partiti, dismessi gli apparati ideologici, e omogeneizzati nella sostanza, sono ridotti a «parti», alla moda di quelle fiorentine che pure un qualche ideale di fondo ce l’avevano, anche se tutte si assestavano su un gioco di potere.

Qui prevale il gioco dei quattro cantoni, dove tutti sono guidati dall’utile di parte che coincide a seconda dei casi con l’utile politico personale o ritenuto tale. Un utile calcolato tra l’altro senza vera intelligenza politica ovvero senza intelligenza tout court. Anche chi si è abbigliato di principi non negoziabili, alla bisogna può negoziare tutto, perché secondo il noto Principio della Dinamica Politica, «Tutto vale fino ad un certo punto».

Tajani, insieme a Rossella O’Hara ci ha offerto il compendio di tutta la filosofia occidentale contemporanea. Quindi dobbiamo stare sereni. Ma i genitori attoniti devono comprendere che quei libretti e questa scuola non sono caduti dal cielo. Sono il frutto di una politica diventata capace di tutto perché incapace a tutto sotto ogni bandiera.

Patrizia Fermani

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Scuola

Mostri nei loro barattoli e nella loro formaldeide

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

-

Immigrazione2 settimane fa

Immigrazione2 settimane faLe nostre città ridisegnate dagli immigrati

-

Armi biologiche1 settimana fa

Armi biologiche1 settimana faI vaccini COVID mirano a ridurre la popolazione mondiale avvelenando miliardi di persone: parla un medico sudafricano

-

Geopolitica1 settimana fa

Geopolitica1 settimana fa«L’ordine basato sulle regole» non era reale: ora siamo nell’era della fantasia geopolitica imperiale. Cosa accadrà al mondo e all’Italia?

-

Salute2 settimane fa

Salute2 settimane faI malori della 3ª settimana 2026

-

5G2 settimane fa

5G2 settimane faKennedy: le radiazioni wireless sono un «grave problema di salute»

-

Pensiero6 giorni fa

Pensiero6 giorni faCaschi blu attaccati, carabinieri umiliati, cristiani uccisi: continua il privilegio di sangue di Israele

-

Persecuzioni2 settimane fa

Persecuzioni2 settimane faUomo profana l’altare e il Santissimo Sacramento all’interno della Basilica di San Pietro

-

Pensiero2 settimane fa

Pensiero2 settimane faIl discorso di Trump a Davos