Arte

Renovatio 21 recensisce Tokyo Vice

Nel 1999 un giovane ebreo del Missouri, Jake Edelstein, dopo aver studiato all’Università di Tokyo, trova lavoro presso la principale testata locale. Si tratta del primo straniero ad assurgere ad un tale ruolo. Che è in verità, inizialmente, piuttosto basso: scrivere articoli da striminziti comunicati della polizia, andare alla cerca di ladri di mutande in quartieri della capitale, etc.

Jake realizza che per comprendere la megalopoli, incomprensibile nei suoi equilibri umani e tradizionali, deve entrare in contatto con un poliziotto veterano in grado di spiegargli come funziona il mondo. Il ragazzo entrerà nel ventre oscuro di Tokyo, tra i loschi locali di hostess e la soffice onnipresenza della yakuza in ogni cosa.

Produzione HBO Max, trasmessa ad aprile 2022 sulla piattaforma americana, Tokyo Vice in Italia deve ancora trovare distribuzione. Il primo episodio lo dirige Michael Mann, e si vede abbastanza. Lo showrunner è J.T. Rogers, premiato drammaturgo di Broadway. Produce Ken Watanabe, qui anche attore. E produce pure Jake Edelstein: perché esiste, ed è autore del libro da cui è tratta l’opera. Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan (2009).

Si tratta, sotto sotto, di una storia vera. Anche se sulla veridicità dello stesso libro molti hanno storto il naso.

Yakuzeria

nutile negare che, più che la polizia giapponese evocata nel titolo, l’elemento principale è la curiosità dello spettatore verso la yakuza – la mafia nipponica.

Tokyo Vice è di fatto un grande yakuza-movie spalmato in 8 episodi. Con l’intenzione di riempire ore e ore di girato con quelle atmosfere che 40 anni fa facevano impazzire Ridley Scott e quindi il mondo intero: i neon che pulsano nella lattiginosa tenebra edochiana (edochiano: modo arcaicamente figo per dire in lingua italiana «di Tokyo»), visioni che sono state iperbolizzate in Blade Runner e poi riprese propriamente in Black Rain.

La Yakuza è la creatura, fiera e silente, tranquilla e selvaggia, del mistero della notte giapponese. Grazie alla serie, impariamo tante cose. Uno dei protagonisti di quest’opera polifonica è Sato, un giovane yakuza alle prime armi ma già ben considerato dal suo Oyabun, il capomafia.

Vediamo la vita all’interno di un clan yakuza – eteronimo, quest’ultimo, perché loro si fanno chiamare ninkyō dantai, ovvero «organizzazioni cavalleresche».

In effetti, il membro della yakuza vive una sorta di vita monastica, fatta di varie cerimonie iniziatiche.

Nella serie vediamo anche la cerimonia antropologicamente più conosciuta: lo yubitsume, la mutilazione rituale del mignolo come segno di fedeltà e ammenda da un errore.

L’irezumi, il tatuaggio che a seconda dell’importanza del soggetto ricopre gradualmente tutto il corpo – dando spesso al mafioso potente e gerarchicamente avanzatissimo l’epatite – viene mostrato in tutta la sua complicazione.

L’antagonista della serie, il diabolico e crudele Tozawa, ne è una dimostrazione lampante. Vediamo i tattoo giapponesi ostentati in una scena di doccia e rilassamento termale: i mafiosi devono stare tra loro, perché nei bagni pubblici non sono ammessi i tatuati. Cosa che dovrebbero sapere anche gli occidentali che più o meno involontariamente hanno copiato sul loro corpo l’usanza yakuza.

La realtà è che la yakuza è qualcosa difficile da capire per gli occidentali abituati al concetto di criminalità come esclusione dalla vita comune, cioè «malvivenza». La yakuza è risaputamente integrata nella società nipponica. In modi che forse non è bene indagare – ma è quello che in effetti il protagonista vuol fare.

Lo spettatore resta perplesso quando capisce che in Giappone vi sono riviste di fan della Yakuza, con articoli e foto dei boss e dei loro sottoposti, i kyodai («fratelli maggiori») e shatei («fratelli minori»). Insomma, vere fanzine mafiose: immaginate pubblicazioni acquistabili in edicola o in libreria che celebrano i padrini di mafia, ‘ndrangheta e camorra… (Se state pensando a libri, trasmissioni TV, serie e film di Roberto Saviano, siete delle cattive persone)

La Yakuza per lo più non dispone di armi da fuoco, in teoria, perché la legge sul possesso di pistole nel Paese è draconiana. Le famiglie mafiose hanno palazzi di residenza che fanno da quartier generale, dove la polizia talvolta può andare a prendere il té, così per rispetto, o per collaborare su certi temi non connessi ai business mafiosi. Che sono i soliti: droga, prostituzione, strozzinaggio, etc.

La mafia infatti è in Giappone perfettamente lecita: la legge prevede la libera associazione, e quindi niente al mondo, secondo la mentalità giuridica giapponese, può sciogliere un gruppo yakuza. È emerso, di recente, che alcuni clan yakuza abbiano istituito esami di legge per entrare a far parte della famiglia. O conosci la giurisprudenza giapponese, oppure, spiacenti, il criminale non lo puoi fare.

Il colmo per noi è sentire la storia per cui alcuni negozianti che pagavano il pizzo hanno denunciato la yakuza. Ma non per il pizzo: perché, pur pagandolo, avevano offerto una protezione insoddisfacente.

Gaijini per sempre

Uno corposo sotto-plot è quello che riguarda Samantha Porter, una ragazza americana che lavora come hostess nel quartiere Kabukicho. In Giappone, la hostess è una sorta di cascame della geisha: non si tratta esattamente di una prostituta, ma di una ragazza elegante e acuta con cui conversare dietro l’acquisto di bottiglie pregiate da consumare al tavolo dei locali.

Edelstein, che esiste davvero, oltre che aver pubblicamente svergognato un Oyabun che lo ha poi minacciato di morte, è noto per aver investigato i casi di sparizioni di alcune hostess. In particolare la britannica Lucie Blackman, uccisa ad un dohan (appuntamento privato a pagamento) con uno stupratore e assassino seriale. Il medesimo killer avrebbe ucciso anche Carita Ridgway, una modella australiana che faceva la hostess nel quartiere alto di Ginza.

In Tokyo Vice, la storia di Samantha assume una luce particolare quando, avanti negli episodi, si capisce davvero qual è la sua storia. Mostrando un pezzo di America all’estero che, pur essendo visibile anche qui da noi, non è sempre ben comprensibile (non spoileriamo niente).

In generale, è potente nella serie l’analisi del gaijinato, cioè dell’essere gaijin. La parola gaijin dovrebbe significare genericamente «straniero», ed è composta dai caratteri 外 (gai, fuori) e 人 (jin, persona). Il gaijin è la persona che sta fuori, che è estranea al gruppo sociale.

Secondo la sociologa Chie Nakane, si tratta di un tratto difficilmente eliminabile dal carattere nazionale. Nel suo saggio degli anni Settanta La società giapponese – ovviamente controverso, e contestatissimo – la Nakane spiega come il disprezzo per «ciò che sta fuori», ossia una sorta di verticalità clanica, si riproduca anche all’interno della società. Ad esempio nella rivalità tra zaibatsu, cioè conglomerati. Dove il bidello della Toyota può prendere per i fondelli l’amministratore delegato della Nissan se quell’anno i risultati hanno premiato la sua azienda. Insomma: in Giappone rimani straniero anche quando sembra che ti abbiano fatto entrare del tutto – potete leggervi Stupori e tremore di Amélie Nothomb (anche un film strimmabile su Prime) per capire di che dramma surreale stiamo parlando.

In pratica, stai fuori anche se sei dentro.

Memento Operazione Fugu

Il povero Jake, che in Tokyo Vice entra nella redazione del prestigioso giornale locale Meicho (che è in pratica lo Yomiuri Shinbun, dove lo Edelstein lavorò davvero) di questo nipporazzismo ne sa qualcosa: trattato come una pezza da piedi da Baku, il suo collega superiore razzista. I giapponesi, che in teoria non dovrebbero avere cognizione dell’argomento, gli rinfacciano pure spesso di essere un judaijin, ossia un ebreo, al punto che in redazione lo chiamano «Mossaddo». Vi può essere qui una reminiscenza dell’Operazione Fugu, che se non verrà trattata qui ci domandiamo dove potrebbe mai esserlo.

L’operazione Fugu era un progetto dell’impero giapponese per portare un grande numero di ebrei in Manciuria. Mentre nell’Europa di Hitler spopolavano i Protocolli dei savi anziani di Sion e tutto l’antisemitismo forsennato, i Giapponesi cominciarono a farsi un’idea diversa del popolo giudeo: insomma, ma se sono così bravi con il danaro da controllare tutto come dicono i tedeschi, forse possono darci una mano a finanziarizzare il Paese. In sintesi il pensiero era questo, ma era altresì grande la consapevolezza del rischio: se avevano ragione i nazi, si trattava di qualcosa di pericolosissimo, potenzialmente velenoso.

Come il fugu: il pesce palla, una prelibatezza che, se cucinata male, può uccidere – solo pochi ristoranti possono infatti servirlo, e sono classificati a seconda del numero dei morti annui. Bando Mitsugoro VIII, attore Kabuki riconosciuto dal governo come ningen kokuho, cioè «tesoro nazionale vivente», ne magnò quattro in una serata, e ne perì.

Ecco: un po’ come il fugu, per la yakuza (che inizialmente lo avvicina e lo coccola) la presenza di Edelstein si rivelerà abbastanza dannosa. Anche se non lo sappiamo ancora: la serie purtroppo termina in medias res, nell’impellenza di una seconda stagione per far arrivare un po’ di nodi al pettine.

Vegliardi nipponici ruban la scena

Il protagonista Ansel Elgort, salito alla semicelebrità audiovisiva con il cancro-movie The Fault in Our Stars, non è che convinca troppo, però è bravo quando incassa. Rachel Keller, vista nella serie Fargo, non fa impazzire nessuno, né per bellezza né per bravura né per senso di spaesato mistero: la strada doveva essera quella di Kate Capshaw in Black Rain, ma siamo lontani anche da quel modello.

Rinko Kikuchi, conosciuta in occidente per Pacific Rim, non aiuta più di tanto – ma la sua storia di cripto-coreana in Giappone potrebbe promettere bene (una categoria ampia e opaca, che va dal guru terrorista Shoko Asahara al visionario miliardario dell’Intelligenza Artificiale Masayoshi Son).

Ken Watanabe, qui anche produttore, watanaba come non ci fosse un domani: smorfiette perplesse, sopraccigli severi, modi da duro epperò intrisi di infinita saggezza: egli è davvero «l’unico uomo incorruttibile che io abbia mai conosciuto», gli dice uno yakuzo ad un certo punto.

Sono i vegliardi nipponici che interpretano gli Oyabun, e i tamarri che fanno i sottoposti, a valere il prezzo del biglietto di Tokyo Vice.

Mono no aware: nota personale

Ecco che quindi, essendo a grande trazione nipponica, la serie si fa guardare in tranquillità. Specie se si ha interesse a vedere qualcosa di autentico sul Giappone.

Una nota personale. Lo scrivente lustri e lustri fa si trovava in Giappone e considerava la possibilità di fermarsi e apprendere fino in fondo quell’idioma impossibile. I ragazzi occidentali con quest’idea, come il Jake di Tokyo Vice, sono tantissimi, e li vedi ogni giorno sul treno assorti in libri di grammatica. A salvare lo scrivente da questa prospettiva fu un libro, sfogliato per caso in una libreria del quartiere di Roppongi. Si trattava di un volume fotografico, che mostrava quantità di scatti di gaijin euro-americani che avevano deciso di stabilirsi a Tokyo.

Le foto erano implacabili: eccoli nel loro micro-appartamento, seduti a terra, espressione persa, fasciati da una qualche forma di kimono. Erano, tutti, una raffigurazione perfetta del gaijin nel senso etimologico descritto: l’uomo che sta fuori, e che mai entrerà, nonostante sia fisicamente e magari pure moralmente già dentro.

Grazie all’orrore provocato da quel libro, il sottoscritto abbandonò l’idea.

È stato bello, quindi, vedere che il microappartamento di Jake, vecchio e angusto e incasinato, rimanda alla medesima percezione disperata. La quale è qualcosa di davvero autentico che qualcuno può trarre dalle cose giapponesi.

Mono no aware, la tristezza delle cose, il lato transeunte, impermanente, fragile dell’essere, le lacrimae rerum di virgiliana memoria.

E anche lo schifo morale ed immobiliare che può farti un tugurio microscopico che sa di solitudine mistico-infinita, e polvere.

Articolo previamente apparso su Mondoserie.it

Immagine screenshot da YouTube

Arte

Quattro Stati UE boicotteranno l’Eurovision 2026 a causa della partecipazione di Israele

Spagna, Irlanda, Slovenia e Paesi Bassi hanno annunciato il boicottaggio del prossimo Eurovision Song Contest in seguito alla conferma della partecipazione di Israele. All’inizio del 2025 diverse emittenti avevano chiesto all’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU), organizzatrice dell’evento, di escludere Israele accusandolo di brogli nel voto e per il conflitto in corso a Gaza.

L’ultima tregua, mediata dagli Stati Uniti, avrebbe dovuto porre fine ai combattimenti e permettere l’arrivo di aiuti umanitari nell’enclave, ma da quando è entrata in vigore gli attacchi israeliani hanno causato 366 morti, secondo il ministero della Salute di Gaza.

Il tutto si inserisce in un anno di escalation iniziato con l’offensiva israeliana lanciata in risposta all’attacco di Hamas dell’ottobre 2023, che provocò 1.200 morti e il rapimento di 250 ostaggi. Da allora, secondo le autorità sanitarie locali, l’operazione militare israeliana ha ucciso oltre 70.000 palestinesi.

Iscriviti al canale Telegram ![]()

Le decisioni di ritiro sono arrivate giovedì, subito dopo l’approvazione da parte dell’EBU di nuove regole di voto più rigide, varate in risposta alle accuse di diverse emittenti europee secondo cui l’edizione 2025 era stata manipolata a favore del concorrente israeliano.

Poche ore più tardi l’emittente olandese AVROTROS ha comunicato l’addio al concorso: «La violazione di valori universali come l’umanità, la libertà di stampa e l’interferenza politica registrata nella precedente edizione dell’Eurovision Song Contest ha oltrepassato un limite per noi».

L’emittente irlandese RTÉ ha giustificato la propria scelta con «la terribile perdita di vite umane a Gaza», la crisi umanitaria in corso e la repressione della libertà di stampa da parte di Israele, annunciando anche che non trasmetterà l’evento.

Anche la televisione pubblica slovena RTVSLO ha confermato il ritiro: «Non possiamo condividere il palco con il rappresentante di un Paese che ha causato il genocidio dei palestinesi a Gaza», ha dichiarato la direttrice Ksenija Horvat.

Successivamente è arrivata la decisione della spagnola RTVE, che insieme ad altre sette emittenti aveva chiesto un voto segreto sull’ammissione di Israele. Respinta la proposta dall’EBU, RTVE ha commentato: «Questa decisione accresce la nostra sfiducia nell’organizzazione del concorso e conferma la pressione politica che lo circonda».

Aiuta Renovatio 21

Per far fronte alle polemiche, gli organizzatori dell’Eurovision hanno introdotto nuove misure anti-interferenza: limiti al televoto del pubblico, regole più severe sulla promozione dei brani, rafforzamento della sicurezza e ripristino delle giurie nazionali già nelle semifinali.

Come riportato da Renovatio 21, due anni fa arrivò in finale all’Eurovisione una sedicente «strega» non binaria che dichiarò di aver come scopo il «far aderire tutti alla stregoneria».

Vi furono polemiche quattro anni fa quando la Romania accusò che l’organizzazione ha cambiato il voto per far vincere l’Ucraina.

Due anni fa un’altra vincitrice ucraina dell’Eurovision fu inserita nella lista dei ricercati di Mosca.

Come riportato da Renovatio 21, la Russia ha lanciato un’«alternativa morale» all’Eurovision, che secondo il ministro degli Esteri di Mosca Sergej Lavrov sarà «senza perversioni».

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Immagine di David Jones via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Arte

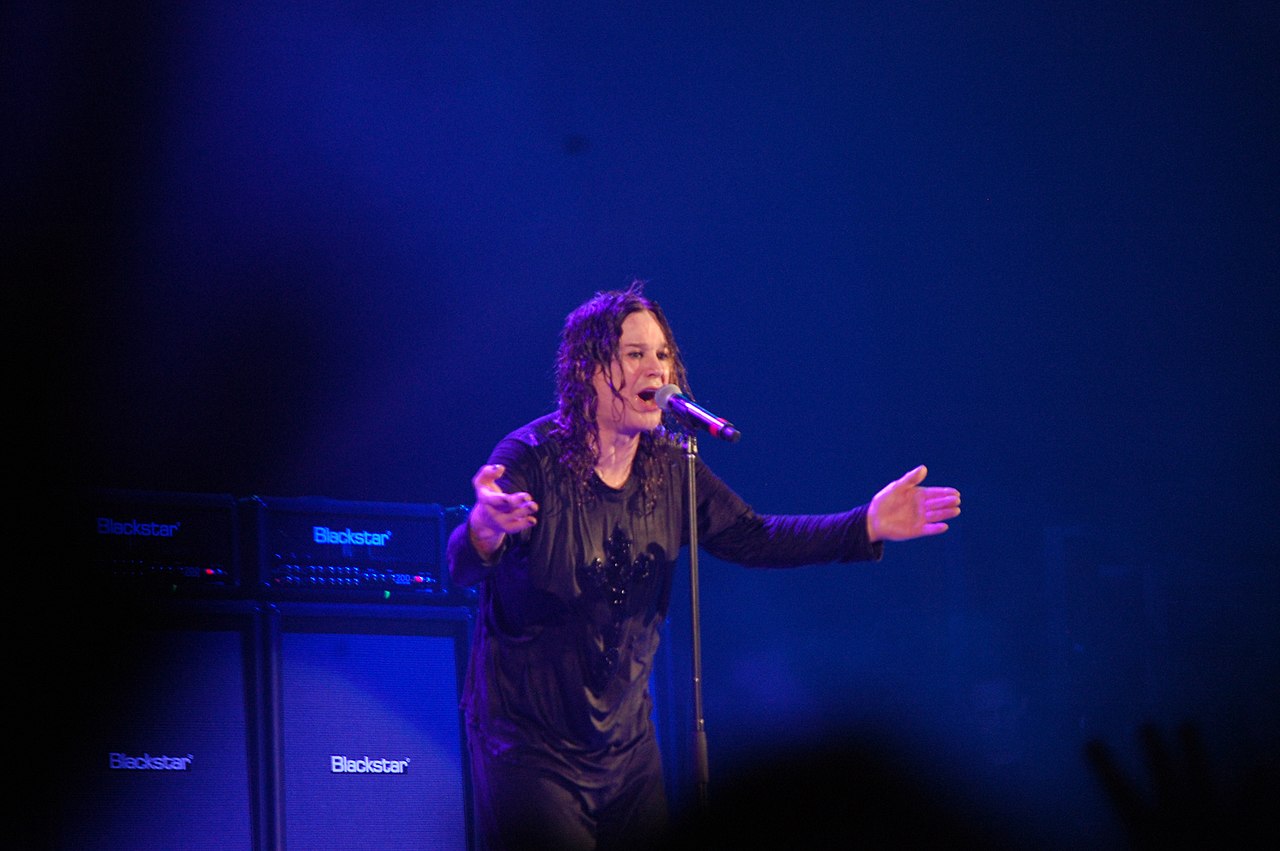

Bibita col DNA di Ozzy Osbourne disponibile con pagamento a rate

Sostieni Renovatio 21

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Arte

Arruolamento forzato anche per l’autista ucraino di Angelina Jolie

La visita a sorpresa della star di Hollywood ed ex ambasciatrice umanitaria ONU Angelina Jolie in Ucraina martedì scorso è stata interrotta dagli agenti della leva obbligatoria, che hanno arrestato un membro del suo entourage e lo hanno arruolato. Lo riporta la stampa locale.

L’episodio si è verificato a un posto di blocco militare vicino a Yuzhnoukrainsk, nella regione di Nikolaev, mentre il convoglio di Jolie era diretto verso una zona della regione di Kherson controllata da Kiev.

Nonostante avesse segnalato alle autorità di trasportare una «persona importante», un componente del gruppo – identificato in alcuni resoconti come autista, in altri come guardia del corpo – è stato fermato dagli ufficiali di reclutamento.

Un video circolato su Telegram mostra la Jolie (il cui vero nome è Angelina Jolie Voight, figlia problematica dell’attore supertrumpiano John Voight) recarsi di persona al centro di leva per tentare di ottenerne il rilascio.

🇺🇸🇺🇦 Angelina Jolie arrived in Ukraine, and on her way to a meeting with fans and for charitable purposes, she was forced to stop at a military recruitment center in Mykolaiv. pic.twitter.com/GURIhEBtVm

— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) November 5, 2025

Iscriviti al canale Telegram ![]()

Secondo TASS, avrebbe persino cercato di contattare l’ufficio del presidente ucraino Volodymyro Zelens’kyj. Fonti militari ucraine avevano inizialmente riferito all’emittente locale TSN che la presenza della diva al centro non era legata all’arresto, sostenendo che aveva semplicemente «chiesto di usare il bagno». Le autorità hanno poi precisato che l’uomo, cittadino ucraino nato nel 1992 e ufficiale di riserva senza motivi di esenzione, era trattenuto per verifiche sulla mobilitazione.

Alla fine, l’attrice americana ha lasciato il membro dello staff e ha proseguito il viaggio. Gli addetti alla leva di Kiev sono stati aspramente criticati per i video virali che mostrano uomini trascinati nei furgoni, pratica nota come «busificazione».

L’indignazione pubblica è cresciuta, con numerose denunce di scontri violenti e persino decessi legati alla mobilitazione forzata. Il mese scorso, il giornalista britannico Jerome Starkey ha riferito che il suo interprete ucraino è stato «arruolato con la forza» a un posto di blocco di routine. «Il tuo amico è andato in guerra. Bang, bang!», avrebbe scherzato un soldato.

Anche le modalità di coscrizione ucraine hanno attirato l’attenzione internazionale: a settembre, il ministro degli Esteri ungherese Pietro Szijjarto ha condannato quella che ha definito «una caccia all’uomo aperta», accusando i governi occidentali di chiudere un occhio.

La Jolie aveva già visitato l’Ucraina nell’aprile 2022, poco dopo l’escalation del conflitto, in un periodo in cui numerose celebrità, come gli attori Ben Stiller e Sean Penn, si erano recate nel Paese. Il primo ministro ungherese Vittorio Orban ha sostenuto che le star di Hollywood venivano pagate tramite USAID – il canale USA per finanziare progetti politici all’estero, ormai chiuso – per promuovere narrazioni pro-Kiev.

In seguito l’autista, di nome Dmitry Pishikov, ha dato una sua versione dell’accaduto.

«A quel posto di blocco mi hanno fermato per qualche motivo, senza spiegazioni, e mi hanno chiesto di seguirli in auto per chiarire alcuni dettagli. Evidentemente con l’inganno», ha dichiarato Pishikov a TSN in un’intervista pubblicata venerdì.

È stato portato in un centro di leva locale, dove è stato trattenuto con falsi pretesti, ha aggiunto. «”Dieci minuti, c’è un piccolo dettaglio, ti lasceremo andare non appena avremo chiarito la situazione”, hanno detto. Hanno mentito», ha riferito all’emittente, aggiungendo di essere ancora «un po’ indignato» per le azioni dei funzionari della coscrizione.

L’uomo dichiarato a TSN che venerdì si trovava in un centro di addestramento militare e che «verrà addestrato e presterà servizio nell’esercito».

Igor Kastyukevich, senatore della regione russa di Kherson – la parte controllata dall’Ucraina visitata da Jolie – ha condannato il viaggio definendolo «un’altra trovata pubblicitaria che sfrutta la fame e la paura». Nessuna visita di star di Hollywood «che usa i soldi dei contribuenti americani ed europei» aiuterà la gente comune, ha dichiarato alla TASS.

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21

Immagine da Twitter

-

Salute2 settimane fa

Salute2 settimane faI malori della 48ª settimana 2025

-

Spirito1 settimana fa

Spirito1 settimana fa«Rimarrà solo la Chiesa Trionfante su Satana»: omelia di mons. Viganò

-

Politica1 settimana fa

Politica1 settimana faIl «Nuovo Movimento Repubblicano» minaccia i politici irlandesi per l’immigrazione e la sessualizzazione dei bambini

-

Persecuzioni1 settimana fa

Persecuzioni1 settimana faFamosa suora croata accoltellata: possibile attacco a sfondo religioso

-

Pensiero2 settimane fa

Pensiero2 settimane faTrump e la potenza del tacchino espiatorio

-

Fertilità1 settimana fa

Fertilità1 settimana faUn nuovo studio collega il vaccino contro il COVID al forte calo delle nascite

-

Immigrazione2 settimane fa

Immigrazione2 settimane faLa realtà dietro all’ultimo omicidio di Perugia

-

Vaccini1 settimana fa

Vaccini1 settimana faIl vaccino antinfluenzale a mRNA di Pfizer associato a gravi effetti collaterali, soprattutto negli anziani